Zerstört Olympia den Grundgedanken des Kletterns?

Schlussendlich haben es Athleten und Funktionäre endlich geschafft. Klettern wird in die erlesene olympische Sportfamilie aufgenommen. Allerdings in Form eines kombinierten olympischen Formats bestehend aus den bekannteren Kletterformaten Bouldern und Lead-Klettern sowie eben der recht unbekannten, aber spektakuläreren Disziplin des Speedkletterns.

Speedklettern ist Klettern auf Testosteron

Was also ist Speedklettern und worum geht es dabei? Der Name ist Programm. Die Athleten müssen in kürzestmöglicher Zeit eine standardisierte Kletterwand von 10, 12 oder 15 Meter Höhe erklettern. Am Ende der Route ist ein Buzzer angebracht, den der Athlet bei Erreichen betätigen muss. Erst dann wird die Zeit gestoppt. Beim Start steht der Athlet auf einer Platte, die registriert ob ein Kontakt mit dem Athleten besteht oder nicht. Sobald der Kletterer die Füße an der Wand hat, und damit weg von der Bodenplatte, beginnt die Zeitmessung. Um das Format auch für Zuseher interessanter zu machen treten jeweils zwei Kletterer im KO-Modus gegeneinander an. Wer den Buzzer zuerst drückt hat gewonnen und ist eine Runde weiter. Dieser Modus zieht sich bis ins Finale. Um Fairness zu garantieren sind die Griffe und Routen überall auf der Welt exakt die Gleichen. Der Schwierigkeitsgrad der Route liegt nach UIAA-Skala bei einer 6+.

Anders als beim herkömmlichen Klettern, wo jedes Körperteil beim Pressen, Stemmen und Klemmen zum Einsatz kommen kann, darf beim Speedklettern die Wand nur mit Händen und Füßen berührt werden. Das macht neben höchster Präzision beim Treten und Greifen ein außerordentliches Maß an Maximal- und Schnellkraft erforderlich. Der Schwierigkeitsgrad der Route spielt dabei kaum eine Rolle, da die Herausforderung nicht in der Überwindung von Hindernissen sondern in der reinen Aufstiegsgeschwindigkeit liegt.

Spiegelt Speedklettern überhaupt noch die Grundidee des Kletterns wider?

Dieser fundamentale Unterschied zum herkömmlichen Klettern hat im Athletenlager, trotz aller Begeisterung für die Aufnahme ins olympische Programm, für Verstimmung gesorgt. Kritiker vergleichen das Format mit einem Langstreckenläufer, der gezwungen ist, auch die 100m Sprintstrecke zu laufen. Um mit Erfolgsaussichten bei der Olympiade antreten zu können müssen Athleten also einen nicht unbeträchtlichen Teil ihrer Zeit auch dem Training für das Speedklettern opfern.

Der viel zu früh verstorbene österreichische Ausnahmekletterer und Bergsteiger David Lama hatte von Anfang an eine klare Meinung zu olympischem Klettern:

„Solange man sich dessen bewusst ist, dass ein Wettkampf noch nie die Grundidee des Kletterns widergespiegelt hat und nie widerspiegeln kann, ist es weder gut noch schlecht. Es ist schlicht und einfach egal. (…) Müsste ich persönlich die Entscheidung treffen, würde ich mich aber klar gegen die Olympischen Spiele aussprechen.„

Auffallend ist ohnehin wie viele Kletterer vom Geist und Gedanken des Kletterns sprechen und Speedklettern bewusst davon ausnehmen. Übrigens liegt der Weltrekord der Frauen bei 7,32 Sekunden, bei den Männern bei 5,48 Sekunden.

Prozesse: der Schlüssel zu autonomen Fahren

Nun stellt sich die Frage, was Prozesse mit autonomem Fahren überhaupt zu tun haben. Was sich vielleicht nicht direkt auf den ersten Blick erschließt, ergibt sich bei näherer Betrachtung ganz von allein. Auch wenn Automobilhersteller momentan ihr Augenmerk noch überwiegend auf technische, juristische und ethische Aspekte richten, bedeutet autonomes Fahren, Daten in Echtzeit empfangen, verarbeiten und übertragen zu können. Diese Aufgabe übernehmen Prozesse, die gewährleisten, dass ein Fahrzeug sicher und regelkonform vollautonom vom Ausgangs- zum Zielpunkt bewegt werden kann. Diese elementare und einfache Wahrheit geht zurzeit leider im Getöse rund um den Technik-Hype vollautomatisierten Fahrens unter.

Vollautonomes Fahren ist zurzeit noch eine Utopie

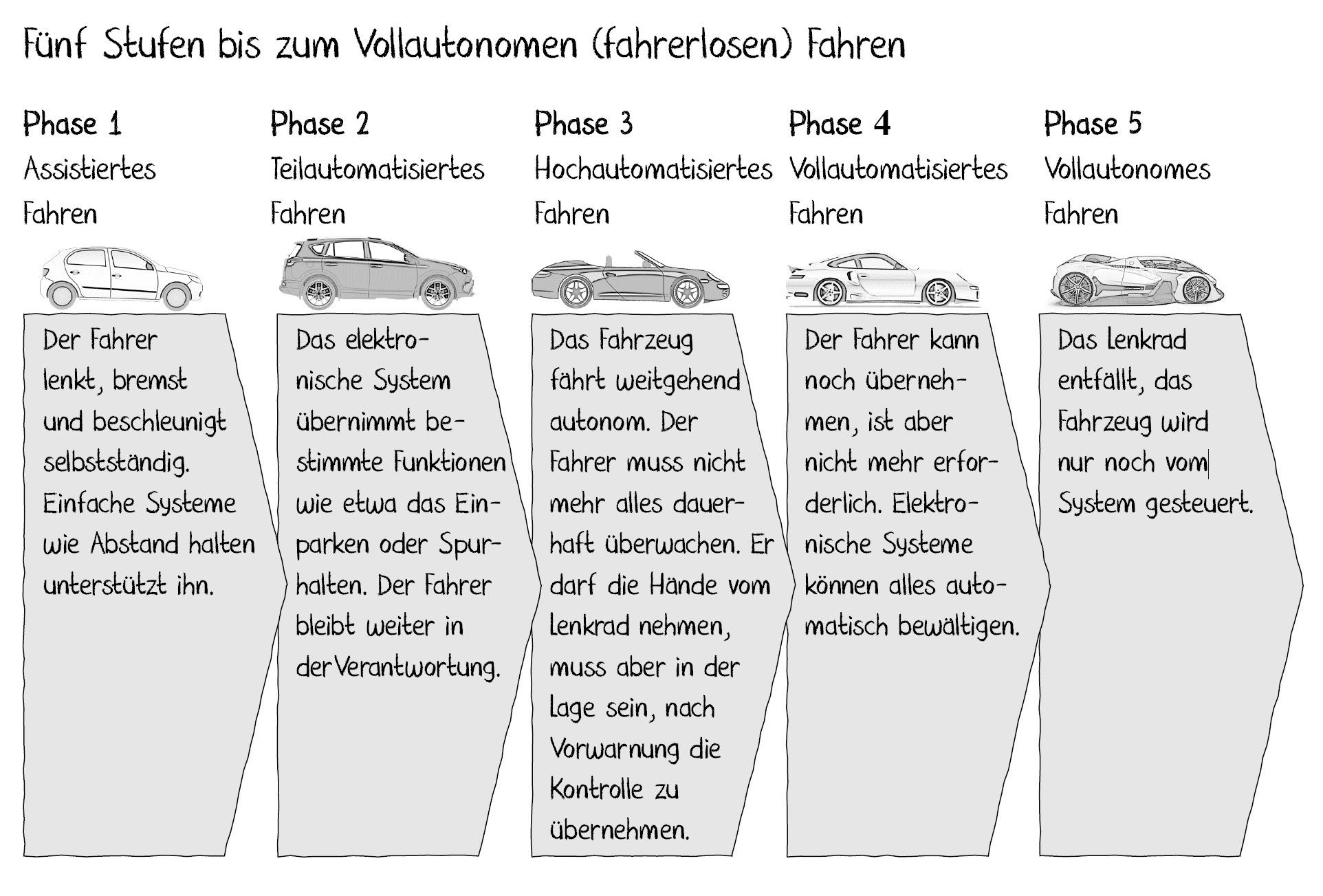

Wie weit wir aktuell noch von vollautomatisierter Fortbewegung entfernt sind, zeigt uns Abbildung 1. Die allermeisten Serienfahrzeuge lassen sich wohl unstrittig mit Merkmalen teilautomatisierten Fahrens (also Phase 2) beschreiben.

Abb. 1: Fünf Stufen bis zum vollautonomen Fahren

Prozesse sind die Nabelschnur, die vollautonome Fahrzeuge mit dem Füttern, was sie am dringendsten brauchen: Informationen. Vor allem anderen ist es deshalb notwendig, dauerhaft stabil arbeitende und nonstop verfügbare Prozesse zu gewährleisten. Nonstop-Verfügbarkeit bedeutet eine hundertprozentige Verfügbarkeit ohne eine einzige Sekunde an Ausfallzeit. Dies gilt nicht nur für einen Prozessschritt, ein System, einen Computer, sondern für eine Verkettung von Prozessen, die lebensnotwendige Informationen bereitstellen. Zum Vergleich: Eine Verfügbarkeit von 99,99 % bedeutet immer noch, auf ein Jahr gerechnet, eine Ausfallzeit von 52 Minuten. Zeit die wir, für einen Prozess, der im Millisekunden Bereich existenzielle Entscheidungen treffen muss, nicht haben. Natürlich können Systeme und Computer versagen. Sie werden von Menschen gebaut und sind damit per se fehlerbehaftet. Das bedeutet aber auch, dass Systeme und Prozesse hochredundant (ausfallsicher) ausgelegt werden müssen. Zudem müssen sie mit Katastrophen wie Gewittern, schweren Stürmen, Überschwemmungen oder Bränden einschränkungslos verfahren können.

Überlassen wir zukünftig einer Maschine die Entscheidung über Leben und Tod?

Wenn wir nun unser Leben einem automatisiert fahrenden Fahrzeug anvertrauen, machen wir uns also in hohem Maße von der eingesetzten Technik abhängig. Wir vertrauen ihr unser Leben an. Und nicht nur das. Wir vertrauen uns darüber hinaus Algorithmen an, die an unser statt, innerhalb eines Wimpernschlags, Entscheidungen treffen. Womöglich auch über Leben und Tod. Der Algorithmus beurteilt Verkehrssituationen und »berechnet« die bestmögliche Entscheidung. Soll dem Kind ausgewichen werden, das noch ein produktives Erwerbsleben vor sich hat, oder dem alten Mann, der nichts mehr zur gesellschaftlichen Produktivität beiträgt? Eine hochrangige Managerin eines Automobilzulieferers brachte dieses moralische Dilemma in einem unserer Gespräche auf den Punkt.

»Wir wissen heute noch überhaupt nicht, wie wir damit umgehen sollen, einem Algorithmus eine Entscheidung über Leben und Tod anzuvertrauen. Nach welchen Kriterien soll er die Situation bewerten? Wie bringen wir unsere Entwickler moralisch dazu, einen solchen Algorithmus zu entwickeln?«

Autonomes Fahren ist ständig beides: Prozessoptimierung und maschinelles Lernen

Beim autonomen Fahren kulminieren viele Aspekte der Digitalisierung wie die Vollautomatisierung von Prozessen, das Echtzeit-Datenmanagement, eine Nonstop-Prozess- und Technikverfügbarkeit sowie die Ermächtigung von Algorithmen. Autonomes Fahren demonstriert auf hervorragende Art und Weise die Anforderungen, die an die nächste Generation der Prozessoptimierung gestellt werden. Klassische Prozessoptimierung verliert in einem vollautomatisierten Prozess ihre Bedeutung. Vielmehr stellt die Verlagerung von Prozessen in eine vollständig autark ablaufende digitale Welt, außerhalb unserer Alltagserfahrungen und Beobachtungen, andere Ansprüche an zukünftige Optimierungsansätze. Prozessoptimierung wird gezwungen sein, zukünftig ebenfalls in digitaler Gestalt aufzutreten, um überhaupt Analysen eines Prozesses durchführen zu können. Ansätze wie das Process Mining werden in dieser Welt deutlich an Bedeutung gewinnen. Schlussendlich ist autonomes Fahren aber auch ein Paradebeispiel für den Einsatz und Umgang mitdenkender und sich selbst weiterentwickelnder Algorithmen.

Warum Organisationen ein neues Effizienzdenken brauchen

In einer Zeit, in der Informationen oft in Millisekunden den Erdball mehrfach umrunden können, braucht es schnelle und agile Formen der Zusammenarbeit. Undenkbar eigentlich, dass die meisten Organisationen immer noch in hierarchische Strukturen eingebettet arbeiten, und oftmals nach wie vor langwierige Entscheidungswege pflegen. Auf diese Wiese Zusammenarbeit zu gestalten stellt einen fundamentalen Wettbewerbsnachteil in einer Welt dar, die diejenigen begünstigt die schnell und unkompliziert die Bedürfnisse ihrer Kunden adressieren können. Mehr als je zuvor sind Kunden in der Lage unterschiedliche Produkte miteinander zu vergleichen und zu bewerten.

Kaufentscheidungen werden durch die Geschwindigkeit definiert, mit der die Kundenwünsche durch das Unternehmen transportiert und bearbeitet werden

Die Geschwindigkeit, mit der die Wünsche des Kunden die Unternehmensprozesse durchlaufen, Experten sprechen dabei von der „Flusseffizienz[1]“, haben immer größeren Anteil an der Kaufentscheidung und sind Voraussetzung für eine Wiederkehr des Kunden. Laut einer Studie des Technologiedienstleisters Manhattan Associates ist für 54% der Deutschen die Liefergeschwindigkeit, also die Durchlaufzeit von der Bestellung bis zur Auslieferung, ein wesentlicher Faktor bei ihrer Kaufentscheidung. Dieser besonders unter Millennials ausgeprägte Trend wird durch das Kaufverhalten der Generation Z weiter befeuert.

Ressourceneffizienz vs. Flusseffizienz – Organisationen steht ein Paradigmenwechsel bevor

Unternehmen mit stramm hierarchisch-orientierter Aufbauorganisation „pflegen“ klare Wettbewerbsnachteile. Zu den langen Entscheidungswegen kommen oft langwierige Abstimmungen an Bereichsgrenzen, den Schnittstellen klassischer Aufbauorganisationen, hinzu. Weitaus schwerer wiegt aber das klassische Effizienz(miss-)verständnis.

In traditionellen Organisationen leitet sich Effizienz aus einer möglichst umfassenden Auslastung der eingesetzten Ressourcen ab. Mitarbeiter und Maschinen die nicht „vollausgelastet“ sind, verursachen der Organisation „Kosten“ (sogenannte Leerlaufkosten) und müssen nach allgemeinem betriebswirtschaftlichem Verständnis rationalisiert, also eingespart werden. Wir sprechen hierbei von Ressourceneffizienz.

Eine gänzlich andere Sichtweise bietet da moderne Prozessorientierung an. Von Interesse ist hier nicht die Auslastung einzelner Ressourcen (Maschinen oder Personen), sondern vielmehr die Tatsache, dass Leistungen und Produkte (der Einfachheit halber bezeichnen wir beides nachfolgend einfach als Working Item) möglichst im (Prozess-)Fluss bleiben. Wartezeiten oder die Zwischenlagerung von Working Items sowie jede andere Form der Prozessunterbrechung reduzieren die Geschwindigkeit mit der ein Working Item (und damit ganz nebenbei die Wünsche eines Kunden) im Prozess verarbeitet wird. Das Ziel ist, das Working Item stetig in Bewegung zu halten, im Fluss zu bleiben. Wir sprechen hierbei passenderweise von Flusseffizienz. Abgeleitet wird die Flusseffizienz aus dem Verhältnis reiner Bearbeitungszeit (also tatsächlicher Wertschöpfung) zur gesamten Durchlaufzeit (bspw. Bestellung bis Auslieferung).

Mit dem nachfolgenden Beispiel lässt sich der Unterschied zwischen Ressourcen- und Flusseffizienz sehr plakativ illustrieren:

Der Weltrekord der 4x100m Staffel der Frauen liegt bei etwas über 40s, d.h. jede Läuferin benötigt für ihre 100 Meter ca. 10s. In einer 4x100m-Staffel ist damit jede Läuferin nur zu 25% ausgelastet. Schließlich benötigt jede Läuferin nur ca. 10 von insgesamt 40 Sekunden. Das Staffelholz ist im Idealfall, d.h. wenn niemand es fallen lässt, ständig in Bewegung. Somit summiert sich die Bearbeitungszeit aus vier einzelnen Läufen über je 10 Sekunden zu 40 Sekunden Gesamtlaufzeit. In einem idealen Staffellauf, in dem das Staffelholz nicht herunterfällt, entspricht die Durchlaufzeit exakt der Bearbeitungszeit. Die Flusseffizienz liegt bei 100% (40s Bearbeitungszeit zu 40s Durchlaufzeit) bei einer Ressourceneffizienz der einzelnen Läuferinnen von „bescheidenen“ 25%.

Anders formuliert wird das Working Item (Staffelholz) ohne Verzögerung auf dem schnellsten Weg durch die Produktion geschleust und das bei einer Ressourcenauslastung von nur 25%! Niemand käme in diesem Fall auch nur ansatzweise auf den absurden Gedanken alle Mitglieder der Damenstaffel die volle Distanz, dann wäre nämlich die Ressourceneffizienz bei 100%, laufen zu lassen oder gar in den lauffreien Zeiten auf der Tribüne Getränke an die Zuschauer auszuschenken. Die Läuferinnen erhalten vielmehr die Zeit sich voll auf den optimalen Transport des Staffelholzes (Working Item) zu konzentrieren und eine höchstmögliche Flusseffizienz zu gewährleisten.

Flusseffizienz steht für eine neue Führungskultur

Ressourcen- und Flusseffizienz stehen für grundlegend gegensätzliche Sichtweisen, die für eine Organisation nicht ohne Konflikt auflösbar sind. Hierarchisch ausgerichtete Organisationen werden an einer betriebswirtschaftlich institutionalisierten Form der Ressourcenauslastung festhalten. Es werden Kontrollsysteme aufgebaut deren einzige Aufgabe im Aufspüren von „Ineffizienzen“, also nicht ausgelasteten Ressourcen, besteht. Organisationen produzieren auf diese Weise physische Engpässe, da sie bewusst und unbewusst ihr Handeln danach ausrichten. Beispielsweise werden teure Maschinen bevorzugt nur dann betrieben, wenn sie voll ausgelastet werden können. So wird mit dem Betrieb der Maschine gewartet bis die maximal mögliche Anzahl von Working Items erreicht ist. An anderen Stellen im Prozess werden sich Working Items stapeln, transportiert und zwischengelagert werden, weil nachfolgende Arbeitsschritte nicht immer mit der gleichen Geschwindigkeit oder Ressourcenkapazität ausgeführt werden können. Das Streben nach Ressourceneffizienz erzeugt im Prozess steigende Umlaufbeständige und Engpässe, die zwangsläufig zu immer wieder neuen Optimierungsprojekten führen müssen.

Gelebte Flusseffizienz zwingt jedoch eine Organisation zu zentralen Zugeständnissen und damit letztlich Veränderungen (Evolution). Wie wir am Beispiel der 4x100m Staffel erkennen konnten ist eine notwendige Voraussetzung, den Läuferinnen (Mitarbeitern) Freiräume zuzugestehen den Prozessfluss bestmöglich zu unterstützen. Ob das nun Überschuss-Ressourcen zur Vermeidung von Engpässen sind oder einfach Zeit, um Prozessprobleme zu analysieren und neue Ideen zu entwickeln. Müßige Zeit ist ein entscheidender Faktor den Prozessfluss am Laufen zu halten und ständig zu optimieren. Dazu gehört es aber auch Entscheidungen dort zu treffen, wo sie anfallen und das fachliche Know-How für die Lösungsfindung vorhanden ist: unter den Mitarbeitern, die den Prozess betreiben und in ihm (und an ihm) arbeiten.

Diese Rückdelegation von Entscheidungs(voll-)macht kann nur gelingen in dem die Organisation Eigenverantwortung und Selbstorganisation stärkt und ihr Führungsverhalten verändert. Nicht mehr Kontrolle ist das vorherrschende Paradigma, sondern die Fähigkeit der Führungskräfte Probleme und Hindernisse, denen die Mitarbeiter begegnen aus dem Weg zu räumen. Die Führungskraft entwickelt sich zum „Enabler“ und Wegbereiter, zum „Servant Leader“.

[1] Verhältnis der reinen Bearbeitungszeit zur Durchlaufzeit (Ende-zu-Ende)

Rule Britannia – Als Prozesse die Welt beherrschten

Das britische Empire war das größte Kolonialreich der Weltgeschichte. Zur Zeit seiner größten Ausdehnung, das war im Jahr 1922, erstreckte es sich über eine Fläche von ca. 33,67 Millionen km², was einem Viertel der Landfläche der Erde entspricht. Mit etwa 458 Millionen Einwohnern umfasste es ebenfalls ein Viertel der damaligen Weltbevölkerung.[1] Wie konnten die damals rund 44,3 Millionen Einwohner des Vereinigten Königreichs[2] über mehr als zehnmal so viele Menschen herrschen, die auf dem ganzen Erdball verteilt waren, Hunderte Sprachen und Dialekte sprachen und den unterschiedlichsten Kulturstufen angehörten? Historiker sind sich weitgehend einig, dass dies nicht etwa an einer übermenschlichen Kampfkraft der britischen Truppen lag. Es lag vielmehr am Organisationsgrad des britischen Weltreichs, der zur damaligen Zeit einzigartig war. Im Mutterland der Industrialisierung wusste man, dass in der anbrechenden Moderne nichts mächtiger sein würde als ein gut durchdachtes, funktionierendes System, dessen Regeln sich Menschen mit größter Disziplin unterwerfen. In Indien, Afrika oder der Südsee dachte so noch niemand, weshalb die Menschen dort kaum eine Chance hatten, ihre Unabhängigkeit gegen die britische Eroberungs-, Kultivierungs- und Verwaltungsmaschinerie zu verteidigen.

Prozessorientierung schafft viele Vorteile und beschert Unternehmen Dominanz: Erleben wir eine neue Form des Kolonialismus?

Wir leben heute in einer durchaus vergleichbaren Situation. Unternehmen, die ihre Prozesse beherrschen, haben den Schlüssel in der Hand, sich beliebig zu verändern und anzupassen und ihr Business im globalen Maßstab nahezu unbegrenzt nach oben zu skalieren. Amazon und andere Schwergewichte der amerikanischen Westküste machen dies vor, indem sie immer weiterwachsen und ein Geschäftsfeld nach dem anderen erschließen. Die Corona-Pandemie hat diesen Veränderungsprozess sogar noch beschleunigt, entwickelten bis dahin viele onlineshopping-fremde Zielgruppen zwangsweise ein neues digitales Einkaufsverhalten.

Zahlreiche Unternehmen auf der Welt, die ihre Prozesse nicht im selben Maß beherrschen, scheinen gegenüber diesen wirtschaftlichen Riesen (die interessanterweise in der öffentlichen Diskussion zuweilen ausdrücklich mit Kolonialherren verglichen werden) keine Chance zu haben, weil ihnen der entscheidende Schlüssel zur Transformation noch weitgehend fremd ist. So treibt etwa Amazon praktisch immer noch die gesamte Logistikbranche vor sich her, weil das Unternehmen so prozessorientiert – und damit effizient, effektiv, kundenorientiert, skalierbar und flexibel – denkt und handelt.

Was können wir heute aus der Geschichte lernen?

Knapp hundert Jahre später, nachdem britische Findigkeit und kommerzieller Pragmatismus aus einer kleinen europäischen Inselgruppe das bis zum heutigen Tage größte koloniale Weltreich geschaffen hatten, scheint der wahre Schlüssel britischer Dominanz für viele Unternehmen nach wie vor im Dunkel der Geschichte verborgen zu liegen. War die Royal Navy der Garant für die Erschaffung des Empire, so waren es die unzähligen großen und kleinen Verwaltungsprozesse - ein klares Bekenntnis zu Rollen, Regeln, Verantwortlichkeiten und Abläufen, die seine Existenz sicherten und es aufrecht erhielten.

Diese an sich einfache Wahrheit haben zahlreiche Unternehmen noch immer nicht für sich entdeckt.

Es ist wahr, Unternehmen sind sich ihrer Prozesse durchaus bewusst und pflegen diese auch mehr oder weniger. Näher betrachtet verliert sich jedoch die Steuerung dieser Prozesse meist im Dickicht einer bereichsorientierten Aufbauorganisation. Hier gelten Bereichsziele mehr als Prozessergebnisse. Dementsprechend bescheiden fällt die Prozessorientierung aus.

Organisationen, denen es gelingt, Bereichsdenken abzuschaffen und an deren Stelle gemeinsame Prozessziele zu stellen, werden immer öfter das volle Potential ihrer Wertschöpfungskette abrufen und rascher und innovativer auf zukünftige Veränderungen reagieren.

[1] Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Britisches_Weltreich (Zugriff: 18.06.2017).

[2] http://www.populstat.info/Europe/unkingdc.htm (Zugriff: 18.06.2017).

Warum wir beginnen müssen, das Unsichtbare zu verstehen

Viele denken sich nun sicherlich und zurecht: „Was soll diese Überschrift bedeuten?“. Nun – ich beginne jetzt nicht direkt wieder mit den herkömmlichen lästigen Themen wie „Digitalisierung“, „Corona“ oder „New Work“– obwohl mein Anliegen sehr viel damit zu tun hat - Nämlich mit dem Erkennen und Verstehen des nicht unwesentlich Unsichtbaren.

Sehen wir uns zunächst einmal das Sichtbare an:

Um die Weihnachtszeit 1938 verdichteten sich die Anzeichen, dass Urankerne durch Beschuss zerbrechen können. Für die damalige Physik war das eine unglaubliche Annahme. Otto Hahn, Lise Meitner und Fritz Strassmann lieferten die wissenschaftlichen Beweise dafür.

Durch die Spaltung eines Kerns scheint unsichtbare Energie auszutreten. So viel, dass wir Menschen es Jahrzehnte lang im Sommer kühl, im Winter warm und in der Nacht hell hatten. Dass wir unsere Wirtschaftssysteme, unseren Konsum und unsere Sehnsucht nach Gewinn hochfahren konnten. Heutzutage wurde diese Form der Energiegewinnung, zumindest vertraglich, weitestgehend zurückgeschraubt. Wir legen mehr Wert auf Umwelt und Ökologie, gehen achtsamer mit uns und unserer Umwelt um. Trotzdem musste erst Corona kommen (ja ich weiß, da ist es wieder...), um wenigstens das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass es Dinge, Gefahren und nicht Unwesentliches gibt, was der Mensch einfach nicht sieht – und deshalb oft die Relevanz verkennt.

Das natürliche Phänomen, welches uns Hahn, Meitner und Strassmann im Winter 1938 bereits zeigten, beschreibt in seinen Grundzügen unsere Situation: Altes, Bestehendes und Bewährtes wird aufgebrochen und es entsteht neue, unsichtbare Energie, die genutzt werden kann.

Sind wir doch mal ehrlich: Unser ganzes Leben zehrt davon, dass wir Löcher aufreißen oder aufgerissen bekommen und wir aus diesen Löchern Beete gestalten, aus welchen später die Errungenschaften unseres Lebens sprießen sollen. Ob die Löcher nun der Abbruch eines Studienganges, die verpasste Chance als Young Professional, der Tod eines geliebten Menschen oder eine Depression sind, so wird eines immer wieder klar: Irgendwann kommt für jeden ein Punkt im Leben, da geht es einfach nicht so weiter, wie man es sich vorgestellt hat. Vielleicht verliert man die Nerven und ist unglaublich traurig oder gekränkt. Von Anderen, von sich oder einfach nur von der Tatsache, dass das Schicksal einen selbst getroffen hat. Meistens macht man trotzdem weiter und nach einer gewissen Zeit spürt man tief in sich ein befreiendes Gefühl, ein Gefühl der Wehmut, man schwelgt in Erinnerungen und erkennt oft für sich selbst: es war gut, genau so wie es passiert ist.

Im wirtschaftlichen Kontext wird an dieser Stelle ebenso klar, dass disruptive Veränderungen wie nun Mal beispielsweise der Stillstand unseres „Jahrhundert-Konsums“ während der Corona-Krise, zu wirtschaftlichen Engpässen führen. Einer Studie der MSR Consulting Group zufolge erwartet etwa jedes vierte Unternehmen langfristige Folgen. Jedes sechste Kleinstunternehmen sieht sich sogar bereits jetzt in seiner Existenz bedroht. Die Lage ist ernst. Konsum und Verhalten ändern sich, Strukturen werden aufgerissen, Prozesse laufen anders ab und aus etwas zunächst Unsichtbarem, wird plötzlich etwas Sichtbares.

Was können wir von diesen Erfahrungen nun mit ins Unsichtbare nehmen?

Kerne spalten sich, Energie strömt aus.

Menschen erfahren Dinge und wachsen daraus.

Schmerz – Glück.

Corona – Home-Office. Okay, Scherz.

Aber Eines ist klar: Krankheit – Zerstörung – Schmerz – Anstrengung – Zerwürfnis bringt immer etwas Neues mit sich: Mut – Stärke – Resilienz – Denkanstöße – Neue Freundschaften – Neue Geschäftsfelder.

Menschen, die hart von den Symptomen der aktuellen Veränderung getroffen wurden, werden sicherlich spätestens jetzt den Tab schließen. Aber auch da, ehrlicher Weise: Wir leben im Überfluss. Vorwiegend jene Branchen, welche die grundlegende Versorgung des menschlichen Lebens unterstützen, hatten während aller bisheriger Krisen die höchsten Erträge. Der Luxus, an einem sonnigen Sonntagnachmittag in meinem Lieblingscafé selbstgebackenen New York Cheesecake zu essen und einen Zimt-Latte Macchiato zu trinken, war mir nicht vergönnt. Stattdessen gönnte ich mir - Nein, keine Palette Toilettenpapier - Zimmerpflanzen, Blumenerde und ein Massagekissen. Andere Branchen haben eben auf ein Pferd gesetzt, welches durch unsere Verhaltensänderung nicht oder sogar positiv betroffen war. Glück – oder eben gute und vorausschauende Geschäftsstrategie.

Das alles nur wegen der Gesundheit Anderer? Ist Geld wichtiger als Leben?

Zack – da schließt sich auch der letzte Tab.

Bevor wir zur Frage kommen, was Leben eigentlich ist, komme ich zum eigentlichen Punkt:

Brüche sind ein Teil von uns. Verändert sich ein Bestandteil unseres Kontextes, so führt dies unweigerlich zu einer Veränderung an anderer Stelle. Ein drastischer Einschnitt kostet uns entweder Geld, Kraft oder Lebensqualität. Lege ich die Arbeitswelt im großen Stil lahm, verändere ich unweigerlich die Privatwelt der Menschen – ob positiv oder negativ. Die Dinge stehen miteinander in einer dynamischen Verbindung. Ändert ein Zahnrad im System seine Drehrichtung, so bringt dies unweigerlich die gesamte Dynamik ins Ungleichgewicht. Ein sogenannter disruptiver Einschnitt wird im heutigen Verständnis, im Zusammenhang der Digitalisierung, als neue Technologien und die Verschiebung der Geschäftsfelder bezeichnet. Es steckt jedoch viel mehr Disruption und damit auch Energie in unseren Leben, als wir alle glauben. Energie, die zunächst unsichtbar ist, welche wir jedoch für uns und unsere Entwicklung nutzen können, wenn wir denn je tiefer als nur an der Oberfläche scharren.

Wieso nutzen nur so wenige Menschen und Unternehmen dieses vermeintlich unwesentliche Wissen?

I don ́t know. Was ich aber sicher weiß:

Als Unternehmensberaterin erlebe ich es viel zu oft, dass Menschen versuchen an Stellschrauben zu manipulieren, welche durch die Drehrichtung anderer, tiefer verankerter Zahnräder blockiert sind. Es wird lieblos, ungesteuert und halbherzig an verschiedenen Stellen in Unternehmen an der Oberfläche gekratzt und sich gewundert, wieso man überall auf neue Hindernisse der Veränderung stößt. Das Verständnis für den systemischen Ansatz fehlt. Der Nährboden aus Politik, Macht und Angst lässt die Saat im Keim ersticken. Die „Kernspaltung“ bleibt aus und alles geht weiter wie bisher, vielleicht mit einem neuen Tool, oder angepassten KPIs. Die Ursache des eigentlichen Problems besteht weiterhin. Die Erkenntnis darüber, dass die Natur, das Unsichtbare und scheinbar Unwesentliche, oftmals der entscheidende und beispielhafte Faktor ist, bleibt aus. Meine Beauftragung als Beraterin endet – und es folgt der gleiche Prozess, andere Abteilung, anderes Unternehmen.

Disruption tut weh, ist anstrengend und lässt viele Dinge, Firmen, Erdteile oder Menschen in ebenso viele Löcher fallen. Diejenigen die es aber schaffen, ihr Beet gemeinsam zu errichten und den Boden mit Nährstoffen zu versetzen, die werden es auch schaffen, den Kern ihrer Saat aufzubrechen und das Neue wachsen zu lassen. Mit Planung, Pflege und Schnitt.