Prozessreife: Basis einer erfolgreichen Digitalisierung

Im folgenden Blogbeitrag findest du eine Zusammenfassung des Artikels "Prozessreife: Basis einer erfolgreichen Digitalisierung" von Rupert Hierzer. Der Fachbeitrag wurde in der Zeitschrift ERP Information 2/2023 veröffentlicht. Hier könnt ihr den vollständigen Originalbeitrag kostenlos lesen und hier könnt ihr euch ein kostenloses Probeabo bestellen.

Schlüssel zur Effektivität und Effizienz

Prozesse sind komplexe und dynamische Kooperationen entlang einer Wertschöpfungskette. Sie unterliegen ständigen Veränderungen durch Mitarbeiterwechsel, Software-Installationen und technologische Erneuerungen.

Reifegradmodelle bewerten die Effektivität, Effizienz und Erfüllung von Erwartungen und Anforderungen eines Prozesses. Ein höherer Reifegrad deutet auf einen ausgereifteren Prozess hin.

Die Beurteilung der Prozessreife umfasst auch eine Bewertung des Prozessmanagements, das für die Betreuung, Verbesserung und Weiterentwicklung der Prozesse zuständig ist. Wenn das Prozessmanagement schwach oder nicht vorhanden ist, wirkt sich dies negativ auf die Reife der Prozesse aus.

Reifegradmodelle

In den 1970er-Jahren entstanden die ersten Reifegradmodelle, und heute gibt es schätzungsweise mehr als 200 verschiedene Modelle. Das bekannteste davon ist das Capability Maturity Model Integration (CMMI) und seine Derivate, die ursprünglich für Softwareprozesse entwickelt wurden. Es existieren jedoch viele andere Prozessreifegradmodelle, die auf verschiedene Arten von Prozessen und Branchen anwendbar sind.

Reifegradmodelle arbeiten nach einem einheitlichen Prinzip und folgen in der Regel fünf Entwicklungsstufen, an denen die Beurteilung der Reife ausgerichtet ist:

Reifegradstufe 1: Chaotische Prozesse, die stark von den ausführenden Personen abhängen. Ergebnisse sind unvorhersehbar, und die Ressourcen sind hauptsächlich mit der Problembehebung beschäftigt.

Reifegradstufe 2: Erste Ansätze eines Prozessmanagements, jedoch fehlen einheitliche Vorgaben für Organisation und Kontrolle der Prozesse. Es fehlt die Grundlage für systematische Verbesserungen und organisationales Wissen.

Reifegradstufe 3: Systematisches und aktives Prozessmanagement wird etabliert, und einheitliche Geschäftsprozesse werden für die gesamte Organisation eingeführt.

Reifegradstufe 4: Prozessleistung und -ergebnisse werden quantitativ gemessen, analysiert und überwacht. Abweichungen und Auffälligkeiten ermöglichen die Erkennung von Korrekturen und die Einleitung von Maßnahmen zur Verbesserung.

Reifegradstufe 5: Auf dieser Stufe verbessert und entwickelt die Organisation sowohl die Prozessleistung als auch das Prozessmanagementsystem kontinuierlich weiter.

Geringe Nutzung von Reifegradmodellen

In vielen Organisationen ist das Prozessmanagement dem Qualitätsmanagement untergeordnet und hat meist eine dokumentierende Funktion. Prozesse werden zur Erfüllung von Qualitätszertifikaten wie der ISO 9001 aufgenommen und beschrieben, jedoch selten aktiv überwacht, verbessert und weiterentwickelt.

Es ist auch gängige Praxis, dass zahlreiche Unternehmen immer noch unzureichende Prozessmanagementstrukturen und Ressourcen haben. Wenn Strukturen und Ressourcen vorhanden sind, werden sie oft im mittleren Management angesiedelt, wo die Möglichkeiten zur Gestaltung und Entwicklung bereichs- und unternehmensübergreifender Prozesse begrenzt sind.

Prozessreife ganzheitlich denken

Die Prozessreifebewertung ist ein umfassendes Steuerungsinstrument. Reifegradmodelle betrachten nicht nur einzelne Prozesse, sondern die Verbindung mehrerer Prozesse zu einem durchgehenden Geschäftsprozess. Die Prozessreife wird durch das schwächste Glied bestimmt.

Unternehmen sollten nicht nur interne Prozesse betrachten, sondern auch externe Prozessketten berücksichtigen. Just-in-Time, schlanke Lagerhaltung und globale Abhängigkeiten haben die Anfälligkeit von Prozessen erhöht. Eine zentrale Prozesssteuerung und -bewertung ist entscheidend, um die Leistung, das Ergebnis und das Risikomanagement der Prozesse zu verbessern.

Reifegradmodelle erleben eine Renaissance

Reifegradmodelle haben den Wunsch nach transparenter und messbarer digitaler Transformation erfüllt. Sie ermöglichen es, den aktuellen Stand der Entwicklung und Digitalisierung von Prozessen sichtbar zu machen. Der Trend geht immer mehr in Richtung digitaler Reifegradmodelle, die Prozesse als Schlüssel zur Digitalisierung betrachten. Die regelmäßige Bewertung der Prozessreife dient als wichtiges Instrument zur Steuerung und Kontrolle auf dem Weg zu hochreifen und digitalisierten Geschäftsprozessen.

Aktuelle Treiber der Prozessreife

Das Lieferkettengesetz, das am 1. Januar 2023 in Kraft trat, beeinflusst die Prozessreife europäischer Unternehmen direkt. Es verlangt von Organisationen, ihre Lieferketten auf Menschenrechtsverletzungen und Umweltverbrechen zu überwachen. Um dieser Verpflichtung nachzukommen, müssen Unternehmen ihre Prozesse zur Überwachung und Berichterstattung über den Zustand der Lieferketten umgestalten. Ein weiterer Treiber für die Prozessreife ist das wachsende Interesse von Finanzinstituten an der Integration von ESG-Kriterien (ökologische, soziale und unternehmenssteuernde Kriterien) in betriebliche Abläufe und Wertschöpfungsketten von Unternehmen. Rückversicherer und Banken knüpfen zunehmend Investitionen und Sicherheitsleistungen an die Erfüllung dieser Kriterien. Unternehmen werden somit verantwortlich für das Management und die Absicherung von Risiken entlang ihrer gesamten Wertschöpfungskette. Langfristig werden diese Entwicklungen dazu beitragen, die Prozessreife europäischer Unternehmen zu verbessern, um den Anforderungen des Gesetzgebers und der Finanzmärkte gerecht zu werden.

Reifegradmodelle unterstreichen die Notwendigkeit, Prozesse schrittweise zu digitalisieren

Eine aktuelle Studie zeigt, dass die Investitionsbereitschaft deutscher Unternehmen in Digitalisierungsvorhaben rückläufig ist. Unternehmen erkennen zunehmend, dass die Verbesserung der Prozessreife ein Veränderungsprozess ist, der die Akzeptanz der Mitarbeiter erfordert. Kleinere Pilotprojekte sind effektiver, um neues Arbeiten zu erproben und Akzeptanz für Veränderungen im Unternehmen zu schaffen. Gleichzeitig verringert sich das Risiko des Scheiterns von Verbesserungsmaßnahmen. Die herkömmliche Einführungsmethode für ERP-Systeme ist immer noch die Wasserfallmethode, die Struktur und Planungssicherheit bietet. Jedoch birgt dieser Ansatz auch Risiken, da die eigentlichen Benutzer erst spät mit dem System in Kontakt kommen und Schwachstellen möglicherweise erst spät erkannt und behoben werden. Dies kann zu Kostensteigerungen, Fehleinschätzungen und Zeitverzögerungen führen. Um diese Probleme zu vermeiden, setzen Unternehmen zunehmend auf agile Implementierungsverfahren.

Prozessreife als Digitalisierungstreiber

Studien belegen, dass Unternehmen mit hoher Prozessmanagementreife auch einen hohen Digitalisierungsreifegrad aufweisen. Faktoren wie kontinuierlicher Verbesserungsprozess, Managementeinbindung, prozessorientierte Werte und Anreize sowie Prozessverantwortliche sind entscheidend sowohl für das Prozessmanagement als auch für digitale Innovationen. Im Gegensatz dazu scheitern Unternehmen mit geringer Prozessorientierung und Prozessreife häufiger bei digitalen Innovationen.

ERP-Systeme spielen eine wichtige Rolle bei der Verbesserung der Prozessreife. Sie ermöglichen Unternehmen die Standardisierung, Automatisierung und Verbesserung von Prozessen. Gleichzeitig dienen sie als zentrale Datenquelle, um Prozesse in Echtzeit zu überwachen und zu optimieren. Dadurch können Schwachstellen identifiziert und behoben werden, was die Prozessreife fördert. Zudem schafft die zentrale Datenhaltung durch ERP-Systeme eine Ende-zu-Ende-Transparenz in der Lieferkette, was die Effizienz der Prozesse erhöht.

Unternehmen mit geringer Prozessreife sollten daher vor größeren Digitalisierungsvorhaben ihre Prozessorientierung stärken. Dazu gehören die Etablierung eines lebendigen Prozessmanagementsystems, die Verankerung im Topmanagement, die Einführung eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses und die Entwicklung der Prozessfähigkeiten der Mitarbeiter.

Welches Vorgehen?

- Reifegradmodell auswählen: Für die dauerhafte Transparenz und Messbarkeit der Prozessreife ist die Auswahl eines passenden Reifegradmodells entscheidend. Dabei sollten folgende Fragen berücksichtigt werden: Ist die Transparenz der Prozessreife ein einmaliges Vorhaben oder wird dauerhaft ausreichend Ressourcen für das Prozessmanagement zur Verfügung stehen? Bei einmaligen Vorhaben oder begrenzten Ressourcen empfehlen sich einfache Self-Assessment-Modelle wie das PEMM-Modell von Prof. Hammer. Für dauerhaftes Reifegradmanagement und spezifische Industrieanforderungen bieten sich etablierte Modelle wie CMMI, Eden, SPICE, A-SPICE, ISO 9001 oder EFQM an.

- Erstmalige Reifegradermittlung: Die erstmalige Ermittlung des Reifegrades dient als Referenz für die interne Weiterentwicklung des Prozessmanagements und als Benchmark im Vergleich zu Industrie-Peers.

- Komplexität reduzieren: Angesichts eines volatilen Marktumfelds können agile Methoden im Prozessmanagement helfen, die Komplexität von Verbesserungsmaßnahmen zu reduzieren. Agiles Prozessmanagement ermöglicht eine flexible Anpassung an sich ändernde Anforderungen und fördert die Einbindung der Mitarbeitenden in den Veränderungsprozess. Dies steigert Akzeptanz und Motivation.

- Einfachste Hebel identifizieren: Bei der Implementierung von Prozessverbesserungen sollte darauf geachtet werden, schnell Erfolge zu erzielen, auch wenn dies nur in einzelnen Arbeitsschritten oder Teilabläufen geschieht. Dabei gilt es, das schwächste Glied zu berücksichtigen, jedoch auch die Stellen zu identifizieren, an denen Verbesserungen am leichtesten umgesetzt werden können.

Die Schlüssel zur optimalen Nutzung von Reifegradmodellen: Kontinuität und stetige Verbesserung

Um die Vorteile von Reifegradmodellen optimal nutzen zu können, ist eine kontinuierliche Anwendung und fortlaufende Prozessverbesserung erforderlich. Dies erfordert entsprechende Ressourcen und ein etabliertes Prozesskontrollsystem, das in der Lage ist, Prozesse zu überwachen und zu analysieren. Auf diese Weise können gezielte Maßnahmen zur Verbesserung der Prozessreife abgeleitet werden. Die kontinuierliche Anwendung und stetige Verbesserung sind besonders wichtig, um die Vorteile der Arbeit mit Reifegradmodellen voll auszuschöpfen. Es ist auch zu beachten, dass der Umfang der kontinuierlichen Prozessverbesserung von der Größe des Unternehmens abhängt. Ein etabliertes Prozesskontrollsystem ermöglicht eine effektive Überwachung und Analyse von Prozessen, um die Prozessreife kontinuierlich zu verbessern.

Verwendete Literatur:

Hierzer, R.: Prozessoptimierung 4.0 – Den digitalen Wandel als Chance nutzen, Haufe Verlag, 2. Auflage, München 2020, S. 77ff; 105f.

Harmon, P.: Process Maturity Models. In: Business Process Trends, Vol. 2, No. 5, www.bptrends.com, Mai 2009.

Schmelzer, H. & Sesselmann, W.: Geschäftsprozessmanagement in der Praxis, Hanser Verlag, 8. Auflage, München 2013, S. 361ff.

Dombrowski U., et al.: Prozessorganisation in deutschen Unternehmen. In: Zeitschrift für Arbeits- und Organisationspsychologie 1/2015, Hogrefe Verlag, Stuttgart 2015, S. 63–69.

Roder P., et al.: ESG Market Study for the Risk Transfer Market, Synpulse Schweiz AG, Zürich 2020.

Berg A.: Digitalisierung der Wirtschaft, Bitkom Studie, Berlin 2022.

Allweyer, T.: Prozessmanagement für die digitale Transformation. Untersuchung aktueller Ansätze des Geschäftsprozessmanagements als Enabler für die digitale Unternehmenstransformation, Forschungsbericht, Hochschule Kaiserslautern 2020, S. 8ff.

Prozessentropie - Sisyphos lässt grüßen

Schon die alten Griechen waren mit dem Konzept mühseligen Arbeitens ohne absehbares Ende bestens vertraut. Als Erklärung dienten ihnen die Götter. Derlei Mühsal konnte wohl nur denjenigen treffen, der so vermessen war sich mit den Göttern selbst anzulegen.

Als Allegorie für das göttliche Strafgericht muss seit nunmehr dreitausend Jahren der unglückselige thessalische Königssohn Sisyphos herhalten. Homer beschreibt sein Leiden in seiner Odyssee (11. Gesang, 593 bis 600) auch entsprechend bildhaft mitfühlend:

„Und weiter sah ich den Sisyphos in gewaltigen Schmerzen: wie er mit beiden Armen einen Felsblock, einen ungeheuren, fortschaffen wollte. Ja, und mit Händen und Füßen stemmend, stieß er den Block hinauf auf einen Hügel. Doch wenn er ihn über die Kuppe werfen wollte, so drehte ihn das Übergewicht zurück: von neuem rollte dann der Block, der schamlose, ins Feld hinunter. Er aber stieß ihn immer wieder zurück, sich anspannend, und es rann der Schweiß ihm von den Gliedern, und der Staub erhob sich über sein Haupt hinaus.“

Klar, sich mit Thanatos, dem Totengott selbst anzulegen, wie es Sisyphos tat, klingt auch dreitausend Jahre später nicht nach einer smarten Strategie.

Prozesse werden durch ihre Entropie definiert

Sisyphosarbeit als Strafe: seit jeher die Rezeption in unserem Kulturkreis. Auch als Prozessmanager fühlt man sich bisweilen an Sisyphos erinnert. Warum eigentlich?

Prozesse entwickeln sich immer weiter. Ab dem Moment ihrer Inbetriebnahme verändern sie sich, auch ganz ohne bewusstes Zutun der Organisation. Mitarbeiter kommen und gehen, neue Software wird installiert, alte Gebäude werden verlassen und neue bezogen – all das und noch vieles mehr bleibt nicht ohne Auswirkung auf die Prozesse. Letztlich folgen auch Prozesse lediglich einem physikalischen Grundprinzip, dem Entropiegesetz: Die „Unordnung“ (Entropie) in einem System nimmt mit der Zeit unaufhaltsam zu. Mit anderen Worten: Ohne kontinuierliche Prozesspflege neigen Prozesse stets dazu, sich zu verschlechtern. Für den Alltagsverstand ist das eigentlich kaum überraschend. Denken Sie nur einmal an Ihr Zuhause: Wenn sie wochenlang nicht aufräumen und saubermachen, wird es Ihnen wenig Freude machen nach Hause zu kommen.

Ähnlich ergeht es Prozessen, die ohne Pflege ablaufen. Sie können ihr Leistungsniveau nicht halten. Die Fehlerquote steigt, der Durchsatz sinkt, die Durchlaufzeit nimmt zu, um nur einige der Symptome mangelnder Fürsorge zu nennen.

Kehren wir noch einmal zu Ihrer unaufgeräumten Wohnung zurück. Wenn Sie die Unordnung beseitigen wollen, dann müssen Sie Energie aufwenden, um wieder Ordnung zu schaffen. Ganz praktisch gesprochen bedeutet das: Geschirr spülen, Wäsche waschen, bügeln, den Boden saugen und wischen. All die schönen Dinge, die einen Haushalt führen ebenso ausmachen.

Prozessmanagement ist in erster Linie genau das: Prozesspflege und Erneuerung. Ein stetiges bergaufrollen von Steinen (hier hatte es Sisyphos definitiv leichter, er musste ja nur einen hochrollen). Wie Sisyphos müssen Prozessmanager immer wieder aufs Neue Energie aufwenden, um den Prozess auf sein ursprüngliches Leistungsniveau zurückzuführen.

Sisyphos steht aber nicht nur als allgemeinsprachliche Metapher für sinnlose Mühen, sondern beschreibt auch den Versuch mit eigener Hände Arbeit etwas zu erschaffen, eine Verbesserung herbeizuführen.

Sehen wir dabei einmal großzügig darüber hinweg, ob er das aus eigenem Antrieb oder gezwungenermaßen macht. Ohne seinen Einsatz würde der Stein jedenfalls für immer im Tal liegenbleiben und nie den Berggipfel erreichen. Sicher, man kann auch trefflich darüber streiten wie sinnvoll ein Vorhaben sein kann einen runden Felsblock immer und immer wieder einen steilen Berghang hinaufzurollen. Andererseits hätten unsere Vorfahren Steine schleppen zur sinnlosen Aufgabe erklärt, hätte sich wohl niemand die Mühe gemacht Pyramiden, Schlösser oder Kathedralen zu erbauen.

Und nun? Es geht auch anders!

Bevor wir uns dieser tristen Deutung, Prozessmanagement ähnle Sisyphosarbeit, anschließen, möchte ich noch gerne eine alternative Denkfigur ins Feld schicken. Schließlich, wer möchte schon gerne einen Job wie Sisyphos haben?

Auch der französische Philosoph und Schriftsteller Alber Camus hat sich dem zeitgenössischen Sisyphosbild genähert, sich aber für eine radikale Neuinterpretation des Mythos entschieden:

„Der Kampf gegen Gipfel vermag ein Menschenherz auszufüllen. Wir müssen uns Sisyphos als glücklichen Menschen vorstellen.“

Damit etabliert Camus eine existentialistische Sichtweise auf den Mythos Sisyphos. Sisyphos ist nicht mehr der „Bestrafte“, der tagtäglich einen Felsblock den Berg hochrollt, sondern ein in hohem Maße mit sich selbst zufriedener Mensch.

Wie anders die Interpretation desselben Bilds auch in einem anderen als dem abendländischen Kontext ausfallen kann, zeigt die altindische Legende von Naranath Bhranthan: So wie Sisyphos wälzte auch er immer wieder, allerdings anders als dieser freiwillig, einen riesigen Stein einen hohen Berg hinauf, jedoch nur, um sich anschließend wie unbändig am Zurückrollen des Steins ins Tal zu erfreuen.

Fazit

Sicher, mitunter ist Prozessarbeit die reinste Mühsal und man fragt sich zurecht, wie es dazu kommen konnte immer wieder durch dieses tiefe, triste Tal schreiten zu müssen. Jedoch etwas verändern, mitgestalten und verbessern zu können erfüllt mich jedes Mal mit derselben Begeisterung wie unseren indischen Freund Naranth, der ähnlich dem Camus’schen Sisyphos sein Augenmerk nicht darauf richtet immer und immer wieder dasselbe zu tun, sondern reine Freude darüber empfindet Dinge in Bewegung (im wahrsten Sinn des Wortes) gebracht zu haben.

Führt Produktqualität ins Abseits?

In meinen Trainingskursen kommt früher oder später immer wieder die Frage nach dem Unterschied zwischen Produkt- und Prozessqualität auf. Zu dieser Frage unterhalte ich eine sehr pointierte Sichtweise. Steht in einem Unternehmen die Produktqualität im Vordergrund, d.h. wird das Produkt auf seinem Weg zur Fertigstellung immer wieder qualitätsgesichert, geprüft, vermessen, gewogen oder getestet bedeutet das in der Regel nur eines. Das Unternehmen hat kein Zutrauen in seine eigenen Abläufe. Noch etwas nachdrücklicher formuliert ist eine Fokussierung auf die Produktqualität meist ein Hinweis auf vorherrschende Prozessprobleme. Dazu gehören typische Symptome wie fehlende Standards, ein geringer Automatisierungsgrad, mangelnde Kooperation in der Ablauforganisation, Medienbrüche und individuelle, vom Bearbeiter abhängige, Prozessausführung. Das führt meist zu einem Prozessverhalten, dass nur eingeschränkt vorhersagbar ist und überträgt sich dann naturgemäß auch auf das Produkt. Einmal führt der Prozess zu einem gewünschten Ergebnis, ein andermal zu einem unerwarteten im schlimmsten Fall fehlerbehafteten Resultat. Kein Wunder also, dass sich die Organisation an das Produkt „hängt“ und stets dessen Qualität im Auge behalten möchte.

Reine Produktsicht als Wettbewerbsnachteil?

Klar, kein Konsument hat Interesse in den Genuss fehlerbehafteter Produkte oder Dienstleistungen zu kommen. Sicher ist aber auch, dass Konsumenten wenig Interesse haben für exzessive Qualitätssicherung unnötig Geld auszugeben. Aber genau das passiert in Organisationen die Produkt- vor Prozessqualität stellen. Lassen sie es mich so ausdrücken. Die Absicherung der Produktqualität steht für eine Kompensationsleistung. Kompensiert werden mangelhafte, teilweise dysfunktionale Prozesse und eine unterentwickelte Prozessorientierung.

Warum ist die Produktsicht in vielen Organisationen überhaupt so stark ausgeprägt? Typischerweise kann dieses Organisationsverhalten auf zwei relevante Einflussfaktoren zurückgeführt werden.

Zum einen ist da die typische nach wie vor tayloristisch, also mehr oder weniger arbeitsteilig, ausgerichtete Aufbauorganisation. Jeder Bereich in so einer Organisation kann nur einen geringen Teil der Wertschöpfung - manchmal sind es sogar nur einzelne Arbeitsschritte - eines Produktes verantworten. Diese Arbeitsteilung führt dazu, dass Produkte mindestens zweimal, bei Entgegennahme und Weitergabe, auf Mängel geprüft werden. Handelt es sich um ein komplexeres Produkt an dem zahlreiche unterschiedliche Organisationseinheiten beteiligt sind, kann man sich vorstellen, dass die Aufwände für die Qualitätssicherung einen unverhältnismäßig hohen Anteil an den Produktkosten stellen.

Anders formuliert, ist die vorherrschende Perspektive auf die im Unternehmen ausgeführten Aktivitäten, die Sichtweise einer bereichsorientierten Aufbauorganisation, wird auch jede Organisationseinheit für die Qualität seiner Arbeitsschritte verantwortlich gemacht. Konsequenterweise steuert jeder Bereich eines solchen Unternehmens, dass was er kontrollieren kann. Das ist letztlich der Qualitätsanteil der Wertschöpfungsschritte, für die jede Einheit verantwortlich ist.

Damit kommen wir zum zweiten dominierenden Einflussfaktor. Er findet sich in der, in einer Organisation, vorherrschenden Fehlerkultur. Werden Fehler verteufelt und als Versagen stigmatisiert, wird die Organisation alles tun, um eben diese Fehler zu vermeiden. Forschungs- und Entwicklungsprozesse werden unerträglich lange Laufzeiten vorweisen. Ebenso wird es Konzeptions-, Design- und Spezifikationsprozessen ergehen. Die Angst vor einem Fehler wird eine fehlerintolerante Organisation lähmen und dazu führen, dass erst einmal alles was zu einem Fehler führen könnte ausgeschlossen wird. Diese Kultur führt schlussendlich ebenfalls zu einer ungesunden Intensivierung der Qualitätssicherungsbemühungen.

Beide Einflussfaktoren führen nicht nur dazu, dass der Anteil an der Wertschöpfung sinkt und durch vermeidbare Blind- und Stützleistung verwässert wird sondern auch dass die Produktkosten in die Höhe getrieben werden. Zusätzlich werden in so einem Prozess die Durchlaufzeiten unnötig verlängert und der Durchsatz beeinträchtigt. Alles in allem führt uns der rein produktzentrierte Qualitätsansatz in einem wettbewerbsorientierten, vergleichbaren Marktumfeld ins Abseits.

Prozessqualität ist die Voraussetzung für verbesserte Kollaboration und zunehmende Agilität

Ganz anders stellt sich die Situation in Unternehmen dar, die Prozessqualität ins Zentrum ihrer Aufmerksamkeit rücken. Was aber bedeutet Prozessqualität eigentlich? Unter Prozessqualität ist das Verhalten eines Prozesses unter gewissen, teilweise veränderlichen, Rahmenbedingungen zu verstehen. Die zentrale Frage die tagein, tagaus immer wieder aufs Neue beantwortet werden muss: verhält sich der Prozess so, dass sein Verhalten vorhersagbar ist und immer wieder zum gleichen Ergebnis führt? Um diese Frage beantworten zu können, braucht es ein Kontrollmittel, das uns darüber Auskunft gibt, wie oft der Prozess ein identisches Verhalten gezeigt hat. Dieses Mittel finden wir in der Standardabweichung. Die Standardabweichung[1] ist eine statistische Kontrollgröße (Kennzahl) die uns darüber Auskunft gibt, wie oft ein Prozess von einem gewünschten Zielwert abweicht und wie groß diese Abweichung im Mittel ist. Sie wird nie alleine die Qualität eines Prozesses beschreiben können, sorgt aber als Kontrollgröße in Kombination mit einer weiteren Kernkennzahl für entsprechende Aussagekraft.

Dazu ein Beispiel. Ein Möbelhersteller sah sich aufgrund unzufriedener Kunderückmeldungen zu einer Analyse seines Bestellprozesses veranlasst. Bereits die Einführung aussagekräftiger Kennzahlen in Form der durchschnittlichen Lieferzeit und der dazu korrespondierenden Standardabweichung deckte sehr schnell die Unzuverlässigkeit des Bestellprozesses auf. Kunden erhielten bei der Bestellung Lieferzusagen, die in der Hälfte der Fälle nicht eingehalten wurde. Teilweise kam es zu sehr starken Abweichungen zum vereinbarten Lieferzeitpunkt. Eine weiterführende Analyse zeigte, dass die Organisation mit allen Mitteln versuchte die Lieferzeit zu verkürzen. Dies brachte in zahlreichen Fällen auch Qualitätsprobleme mit sich. Schlampige Arbeiten oder das Ausliefern unvollständiger Möbelstücke verschärften das Problem zusätzlich. Das Unternehmen konzentrierte sich in der Folgezeit auf die Verbesserung seiner Prozessqualität und arbeitete die Ursachen auf, die zu einem unzuverlässigen Bestellprozess geführt hatten. Heute ist das Unternehmen im deutschen Sprachraum Nischen-Marktführer.

Neue Spielräume durch echte Prozessorientierung im Qualitätswesen?

Aus diesem Praxisbeispiel lassen sich verschiedene wertvolle Einsichten gewinnen. Zum einen gilt, je geringer die Standardabweichung, d.h. die Streuung um den Ergebnismittelwert (bspw. Durchlaufzeit, Kundenzufriedenheit, Durchsatz, etc.) umso qualitativ hochwertiger ist der Prozess und die damit erzielbaren Ergebnisse. Weniger Varianz im Prozessergebnis entlastet zudem die Organisation bei Nacharbeiten, Retouren und Rückrufen. Zum anderen fallen in Prozessen, die nach ihrer Ergebnisvarianz optimiert und gesteuert werden deutlich weniger Qualitätssicherungsaufwände an, da ja Werkstücke und Dienstleistungen nicht ständig überprüft werden müssen. Der Entfall dieser Aufwände wirkt zudem noch konsumentenfreundlich. Es erlaubt dem Unternehmen Produkte schneller und günstiger zu produzieren.

Noch ein weiterer Pluspunkt lässt sich für die Organisation selbst ableiten. Steht die Prozessqualität (und damit letztlich auch die ständige Wiederholbarkeit qualitativ hochwertige Produkte zu erzielen) im Vordergrund sind alle Bereiche diesem Ziel verpflichtet. Divergierende Bereichsinteressen treten in den Hintergrund, vielmehr etabliert sich eine gemeinsame Sicht auf das Prozessergebnis. Der Wille zur Kooperation wird gestärkt und Prozess und Prozessorientierung stehen mehr und mehr im Vordergrund. Diese kollaborative Prozesssicht öffnet überdies die Tür für andere Formen der Zusammenarbeit da die Starre traditioneller in Bereichssichten geteilter Prozesse aufgelöst wird. Es wird leichter Veränderungen (beispielsweise Änderungen am Prozess, neue Funktionalitäten am Produkt) in kleinen Pilotphasen auszuprobieren und agilere Formen des Prozessmanagements einzuführen.

[1] Die Standardabweichung wurde durch Six Sigma ein Teil prozessorientierter Kennzahlen. Im Kern beschreibt sie die Abweichung von einem Mittelwert.

Die Heimkehr der Prozesse

Schmelzende Kostenvorteile und die Verfügbarkeit neuer Technologien beschleunigt ein Umdenken in Firmenzentralen. Immer mehr Unternehmen verlagern ihre Prozesse zurück ins Stammland. Neuartige Prozesstechnologien wie Robotic Process Automation und Maschinelles Lernen schneiden tief in den Business Process Outsourcing Markt und unterstützen den aufkeimenden Insourcing-Trend.

Im Verlauf der letzten 20 Jahre haben Unternehmen branchenunabhängig immer wieder einen Teil ihrer Prozesse an externe Dienstleister, meist in Billiglohnländer wie Indien, China und Vietnam, ausgelagert.

Gründe für das Outsourcing waren und sind für Firmen vor allem immer wieder die Erzielung von Kosten-, Flexibilitäts- und Qualitätsvorteilen. Allerdings wurden seit jeher diese Vorteile u. a. durch deutlich höhere Kommunikations- und Steuerungsaufwände, Kontrollverluste, gestiegene Abhängigkeiten, ein verschlechtertes Betriebsklima und ungewollte vertrauliche Einblicke ins Kerngeschäft mitunter teuer erkauft.

Daher verwundert es nicht, dass Firmen munter darüber nachdenken, vor Jahr und Tag ausgelagerte Prozesse wieder in heimischere Regionen zurückzuführen. Neben schrumpfenden Kostenvorteilen[1] in asiatischen und osteuropäischen Outsourcing-Zentren fungiert die zunehmende Automatisierung als Treiber der aufkeimenden Insourcing-Bewegung.

RPA unterläuft Kostenvorteile durch Business-Process-Outsourcing

Gerade im Bereich der Prozessautomatisierung egalisiert Robotic Process Automation immer häufiger die Gründe für komplizierte Outsourcing-Verfahren. Streng genommen ist RPA ja auch eine Form von Outsourcing, aber eben an einen Roboter (oder eine Roboterfarm) anstatt eines externen Dienstleisters.

So werden 2021 bereits mehr als vier Millionen Roboter[2] in der Prozessautomatisierung ihren Dienst versehen.

Eines ist ganz klar. Der Markt für Software-botgestützte Automatisierung von Prozessen boomt. Waren es im Jahr 2016 noch ca. 250 Millionen US-Dollar, verzwölffacht sich der Markt innerhalb von fünf Jahren auf 2,9 Milliarden[3] US-Dollar in 2021. Zwei von drei Unternehmen[4] werden 2020 bereits RPA-Serviceleistungen in Anspruch nehmen, Tendenz steigend. Noch sind es überwiegend Großunternehmen mit »reifer IT«, d. h. zahlreiche Prozesse laufen dort bereits weitgehend IT-gestützt (wenn auch nicht frei von Medienbrüchen und manuellen Routineaufgaben) ab.

BPO-Marktentwicklung zeigte bereits vor Corona einen rückläufigen Trend

Betrachtet man einmal nicht das über Jahre an Billiglohnländer übertragene akkumuliert anwachsende BPO-Volumen, sondern die jährlichen vergebenen BPO-Vertragsvolumina zeigt sich ein weitaus aufschlussreicheres Bild (siehe Abb. 01). Der BPO-Markt ist seit seinem Höchstwert von 36,5 Mrd. US-Dollar im Jahre 2012 rückläufig. So hat sich das seit Erreichen des Höchstwertes vergebene Vertragsvolumen in den letzten Jahren bereits um ein gutes Drittel auf etwa 24 Mrd. US-Dollar reduziert. Einen wesentlichen Anteil daran hat die zunehmende Prozessautomatisierung.

Abb. 01: Jährliche Entwicklung der vergebenen BPO-Vertragsvolumina in Mrd. US-Dollar[5]

RPA, als ein stetig an Bedeutung gewinnender Vertreter dieser Gattung, wurde bereits genannt. Nicht unterschlagen sollte man in diesem Zusammenhang auch die wachsende Bereitschaft der Unternehmen Prozesse intelligenter auszugestalten. In zahlreichen Organisationen sind Prozesse bereits zu rudimentären Verhaltensvorhersagen (u.a. Predictive Maintenance, Fehler-Frühwarnungen) fähig. Auch diese Entwicklung übt einen günstigen Einfluss auf die Prozesskosten aus.

Entscheidend ist in all diesen Fällen, dass bereits schrumpfende Kostenvorteile in den Billiglohnländern weiter an Attraktivität verlieren.

Fazit

Bringt man in diese Gleichung noch die durch die Corona-Pandemie arg gebeutelten und zum Zerreißen gespannten Just-in-Time betriebenen Wertschöpfungsketten ein, wird ein Einstieg, vor allem für Unternehmen die noch nicht oder kaum BPO- und Shared Service Angebote nutzen, zusehends unattraktiver und riskanter. Zu diesem Trend gesellt sich auch eine zunehmende regionale Lokalisierung von Unternehmensstandorten durch rechtlich-, ökologisch- und sozial unterschiedliche Entwicklungen.

[1] Buchter, Heike: »Schluss mit der Globalisierung«, in: Zeit Online, 18.10.2017, Zugriff: 10.11.2019.

[2] The Forrester Wave™: Robotic Process Automation, Q1 2017, https://www.forrester.com/report/The+RPA+Market+Will+Reach+29+Billion+By+2021/-/E-RES137229 (Zugriff: 27.04.2020).

[3] The Forrester Wave™: Robotic Process Automation, Q1 2017, https://www.forrester.com/report/The+RPA+Market+Will+Reach+29+Billion+By+2021/-/E-RES137229 (Zugriff: 27.04.2020).

[4] Deloitte Consulting, https://www2.deloitte.com/bg/en/pages/technology/articles/deloitte-global-rpa-survey-2018.html (Zugriff: 27.04.2020).

[5] www.statista.de (Zugriff 12.11.2020), https://www.statista.com/statistics/190150/industrywide-contract-value-business-process-outsourcing/

Was zusammengehört soll man nicht trennen

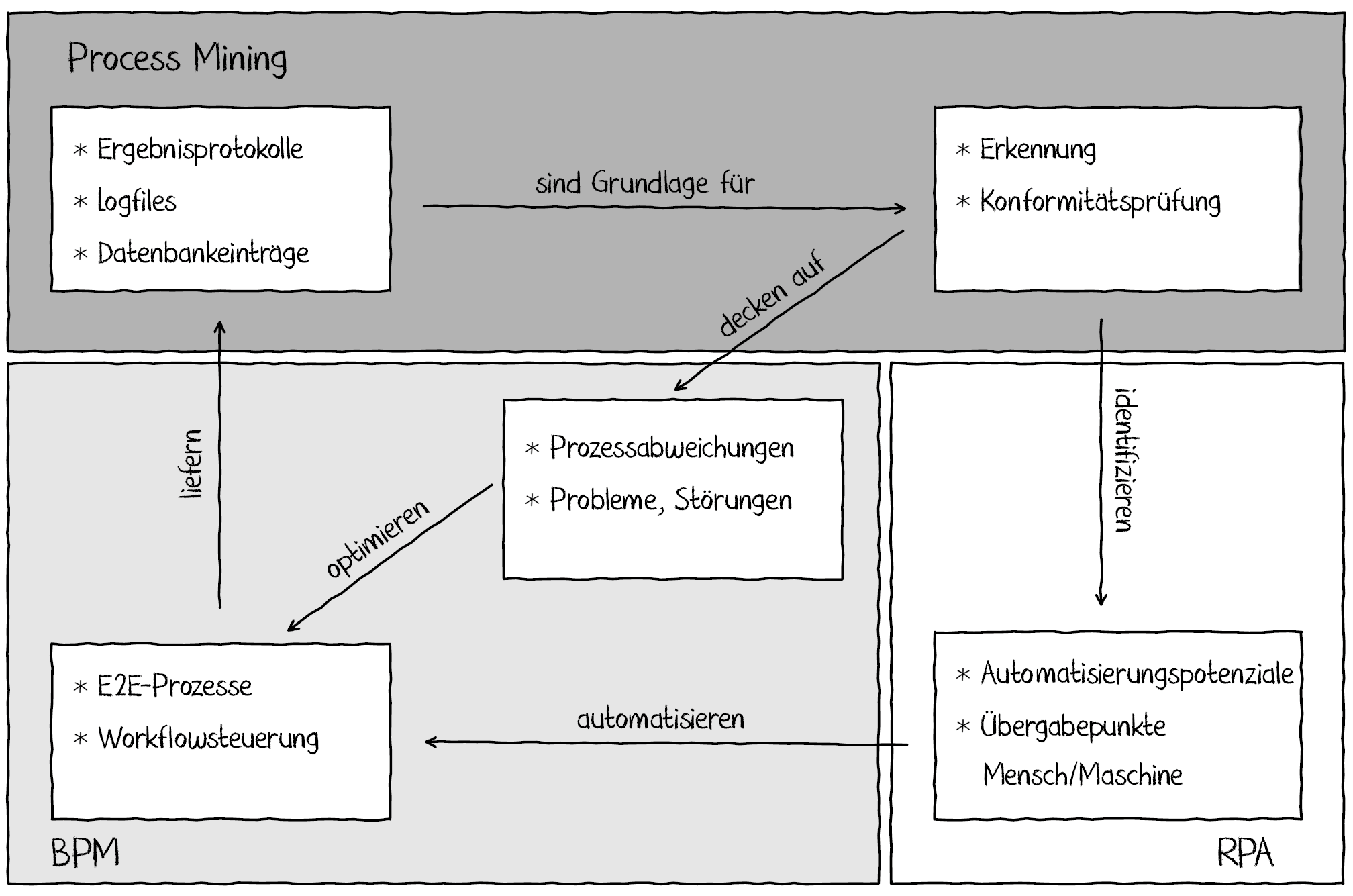

Die digitale Transformation, nicht erst durch Corona eines der heißesten Aktionsfelder in Unternehmen, macht auch nicht vor dem Prozessmanagement halt. Business Process Management (BPM), Process Mining und Robotic Process Automation (RPA) bilden dabei den heiß umkämpften Schauplatz weitreichender Digitalisierungsbemühungen. Einzeln für sich kann jede dieser Disziplinen nicht ihr volles Potential abrufen. Erst durch den abgestimmten, gemeinsamen Einsatz dieser Technologien gelingt es eigene Defizite zu umgehen und umfassende Verbesserungen an den Prozessen vorzunehmen.

Alleine noch unvollständig

„Process Mining“ ist eine junge Disziplin aus dem Data Mining Kosmos. Sie beschäftigt sich vorwiegend mit der Analyse und Auswertung von Ereignisdaten, die in IT-Systemen bei der Verarbeitung von Daten standardmäßig anfallen. Die Auswertung dieser Daten erlaubt einen Abgleich mit bestehenden Prozessmodellen und liefert so ein Bild über den tatsächlichen Prozessverlauf und an welchen Stellen dieser von den im Prozess Design getroffenen Vorgaben abweicht. Während die Technologie für ein notwendiges und vertiefendes Verständnis des Prozessverlaufes sorgt, kann sie jedoch keine Prozesskorrekturen vornehmen oder Prozessschritte automatisieren.

Bei der Automatisierung von Prozessen kann wiederum „Robotic Process Automation“ Abhilfe schaffen. Im Kern handelt es sich um die Automatisierung von Vorgängen, die ein hohes Maß an wiederkehrenden manuellen Arbeitsschritten auszeichnen. Roboter, sogenannte „Bots“, übernehmen eins zu eins die Tätigkeiten eines menschlichen Bearbeiters. Auf diese Weise können Medienbrüche oder traditionell manuell abgewickelte Vorgänge automatisiert werden. Dabei handelt es sich aber nur um eine scheinbare Prozessoptimierung. Der Prozess an sich erfährt keine Veränderung, es findet lediglich eine Übertragung von Arbeit statt, die zuvor ein Mensch geleistet hat. Oftmals lassen sich die einzelnen, im Prozess verteilten, Automatisierungsschritte auch nicht nachvollziehen. Der tatsächliche Prozessverlauf bleibt also nach wie vor im Dunkeln.

Hilfe bei der Korrektur von Prozess-Soll/Ist-Abweichungen gewährt das „Business Process Management“. Es unterstützt beim Design bzw. der Anpassung von Geschäftsprozessen und deren Einhaltung und Überwachung durch die Implementierung von Workflows. Allerdings sind diese Lösungen nicht in der Lage die tatsächlichen Prozesse und deren Leistungsfähigkeit zu erfassen. Eine Einsicht, inwieweit der Ist-Zustand vom Soll-Zustand abweicht, gewähren sie indes nicht.

Vereint stärker

Die angesprochenen Defizite der einzelnen Technologien führen zu einer zunehmenden Integration von RPA-, BPM- und Process-Mining- Lösungen (siehe Abbildung 1).

Abb. 1: Zusammenspiel von BPM, RPA und Process Mining[1]

Beispielsweise arbeitet der RPA-Hersteller UiPath mit dem Process-Mining-Anbieter Celonis[2] bereits an Lösungen, um Prozesse mit dem höchsten Automatisierungspotenzial zu identifizieren und zu visualisieren, mit dem Ziel, entsprechende RPA-Bots zu entwickeln, zu testen und auf den identifizierten Prozess anzuwenden. Andere RPA-Hersteller berichten von ähnlichen Anwendungsfällen. Die technische Exhumierung von Prozessen – anhand von Spuren im Datendschungel – hilft, die tatsächlichen Prozessverläufe zu rekonstruieren und die für eine Automatisierung in Frage kommenden Teilprozesse bzw. Tätigkeitsfolgen zu enthüllen. Konformitätsüberprüfungen, d.h. der Abgleich zwischen bestehendem Prozessmodell und tatsächlichem Prozessverlauf, wiederum können dazu verwandt werden, Prozessabweichungen festzustellen, Probleme vorherzusagen und Übergabepunkte von RPA-Bots zu Menschen (Medienbrüche, Integrationsbruchstellen) aufzuzeigen.

Auch von gänzlich anderer Seite wird ebenfalls eine stärkere Integration mit RPA-Lösungen angestrebt. Der BPM-Hersteller Software AG bietet zu seinem Flagship-Produkt ARIS seit Kurzem nun auch eine RPA-Lösung[3] an.

Fazit

In den nächsten Jahren bleibt die technologische Entwicklung also weiterhin spannend: Eine deutlichere Integration dieser Prozesstechnologien ist zu erwarten. Durch den gemeinsamen Einsatz dieser drei Technologien entsteht ein modernes digitales Prozessmanagement, welches sich individueller Stärken besinnt und im Ensemble zunehmend bestehende Schwächen abstellt und bessere Ergebnisse liefert.

[1] Hierzer, Rupert (2020): Prozessoptimierung 4.0 – Den digitalen Wandel als Chance nutzen (2. Auflage), Freiburg, S. 235

[2] W.M.P. van der Alst et al.: Robotic Process Automation, Business Information Systems Engineering 60(4): 269–272 (2018)

[3] www.softwareag.com, https://resources.softwareag.com/products-process/2019-4-fs-aris-rpa-en-robotic-process-automation-fact-sheet (Zugriff: 08.01.2020)

Robotic Process Automation - Übernehmen digitale Mitarbeiter das Steuer?

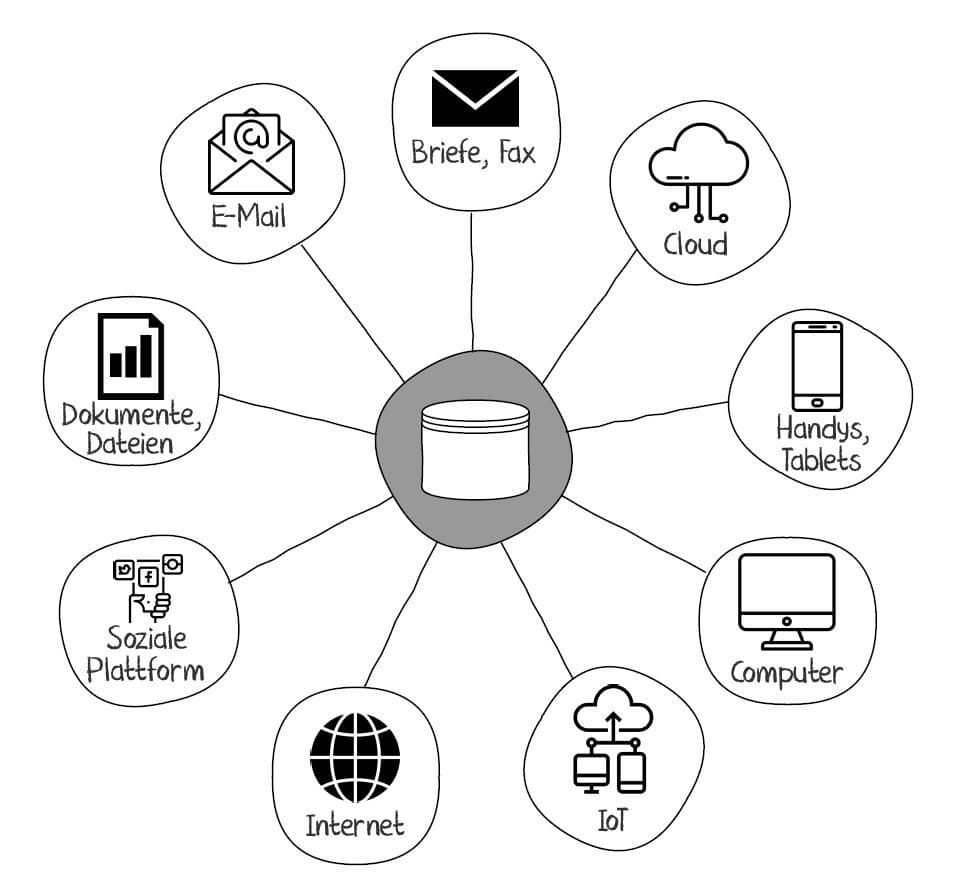

In den letzten zwanzig Jahren haben sich die Kommunikationsmöglichkeiten zwischen Kunden und Unternehmen dramatisch vervielfacht. Neben E-Mails, dem Internet, sozialen Plattformen, Smartphones, Tablets, der Cloud, dem Internet der Dinge (IoT - Internet of Things) existieren ebenfalls die immer noch altbekannten Kommunikationsmittel wie Dokumente, Dateien, Briefe oder Faxe. Diese Kommunikationsmittel (Abbildung 1) sind oft miteinander verbunden, aber nicht immer miteinander kompatibel.

Abb. 1: Vernetzung von Anwendungen und Kommunikationsmitteln; Quelle: Eigene Darstellung

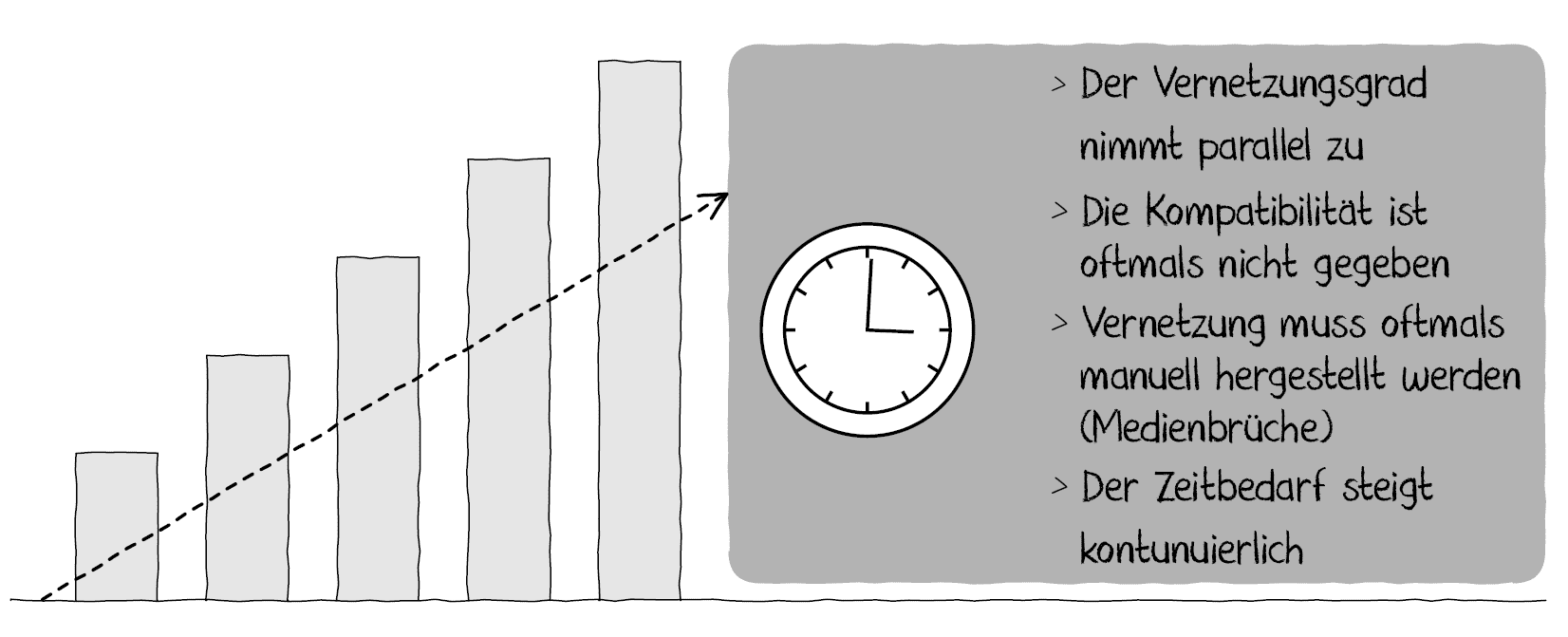

Ständig müssen Routineprozesse wie die Prüfung von Datensätzen, das Erstellen von Berichten oder auch das Anlegen von Kunden- und Lieferantendaten durchgeführt werden. Die zunehmende Vernetzung oftmals inkompatibler Anwendungen führt dadurch zu hohen Transaktionsvolumina. An vielen Stellen geschieht diese Vernetzung nach wie vor manuell durch menschliche Bearbeiter (siehe Abbildung 2).

Abb. 2: Vernetzungsdruck führt zu hohen Transaktionsvolumina; Quelle: Eigene Darstellung

Robotic Process Automation (RPA) als Alternative zu traditionellem Business Process Outsourcing

Die Entwicklung, Pflege und Programmierung von Schnittstellen sind oft teuer. Skripte oder Makros eignen sich meist nur für Einzelfälle. Das Outsourcing in Niedriglohnländer wiederum wird durch erhöhte Koordination und Kommunikation erschwert und bringt zudem das Problem der Zeitverschiebung mit sich. Darüber hinaus führt es regelmäßig zu Know-how- und Reibungsverlusten (nicht nur in der einmaligen Transitionsphase, sondern auch während des normalen Betriebs durch die sehr hohe Fluktuation in den Outsourcing-Ländern). Dies fördert Fehler und beeinträchtigt die Qualität der Prozessleistung und Prozessergebnisse.

Diese Ausgangssituation hat in letzter Zeit sehr stark das Aufkommen einer »neuen« Technologie im Werkzeugkoffer der Prozessoptimierung begünstigt: Robotic Process Automation. Im Kern handelt es sich um die Automatisierung von Vorgängen, die sich durch ein sehr hohes Maß an wiederkehrenden manuellen Arbeitsschritten auszeichnen. Roboter, sogenannte »Bots«, übernehmen eins zu eins die Tätigkeiten eines menschlichen Bearbeiters.

Beispiele dafür sind der Eintrag von per E-Mail eingegangenen Bestellungen in ein Bestellsystem oder das Ausfüllen von Formularen diverser Backoffice-Prozesse. Hierbei handelt es sich aber nur um eine scheinbare Prozessoptimierung. Der Prozess an sich erfährt dabei keine Änderung, es findet lediglich eine Übertragung von Arbeit auf einen Roboter statt, die zuvor ein Mensch geleistet hat. Diese Roboter sind weder mit Sensoren noch mit Greifarmen ausgestattet. Sie sind für das Auge unsichtbar. Die Roboter, die im Büro ihren Dienst versehen, sind ein mehr oder weniger intelligentes Stück Software.

Wie innovativ ist Robotic Process Automation wirklich?

Nun, wirklich neu ist die Technologie nicht. Schon Anfang der 2000er Jahre kam bei der Softwareentwicklung Automatisierungssoftware zum Einsatz. Die Qualität der Software wurde dabei durch das systematische Ausführen von Testfällen sichergestellt, die in Form von »Capture and Replay«-Makros aufgezeichnet und automatisiert (und damit schneller und ressourcenschonender) ausgeführt wurden. Dasselbe Prinzip liegt RPA-Lösungen zugrunde. Derzeit verfügen wenige RPA-Lösungen über intelligente Funktionen und sie lassen sich nur für einzelne Prozessteile einsetzen. Einfache Software- Roboter können oft unstrukturierte Daten (beispielsweise eine individuell verfasste E-Mail-Bestellung) nicht verarbeiten und sind nicht flexibel genug, sich automatisch an Änderungen anzupassen. Das macht den Einsatz von Software-Ingenieuren notwendig, welche die Bots warten und Änderungen an der Programmierung vornehmen müssen. Dies kann unter Umständen den realisierten Zeitvorteil zunichtemachen, zumal sich die Wartung typischerweise ja nicht auf einen Roboter beschränkt, sondern auf alle im Prozess zum Einsatz kommenden Roboter erstreckt.

Um fair zu bleiben: so simpel kommen RPA-Lösungen schon lange nicht mehr daher. Derzeit experimentieren Anbieter mit intelligenteren RPA-Lösungen, die deutlich weitreichendere Funktionen anbieten. Dazu gehören beispielsweise die Erfassung unstrukturierter Daten, intelligente Texterkennung (OCR), die Möglichkeit zur Workflow-Orchestrierung, der Einsatz künstlicher Intelligenz (Machine Learning), die Verfügbarkeit von Omni-Channel-Technologien sowie umfassende Analysewerkzeuge. Der Einsatz dieser, unter dem Stichwort RPA zusammengefassten Technologien beinhaltet fast immer auch eine Anpassung bzw. Änderung des bestehenden Prozesses, sei es die Erweiterung der Aus- und Eingabemöglichkeiten eines Softwareprogrammes, die Zusammenführung verschiedener Channel-Formate an einen Analyseort oder die inhaltliche Anpassung von Schnittstellen.

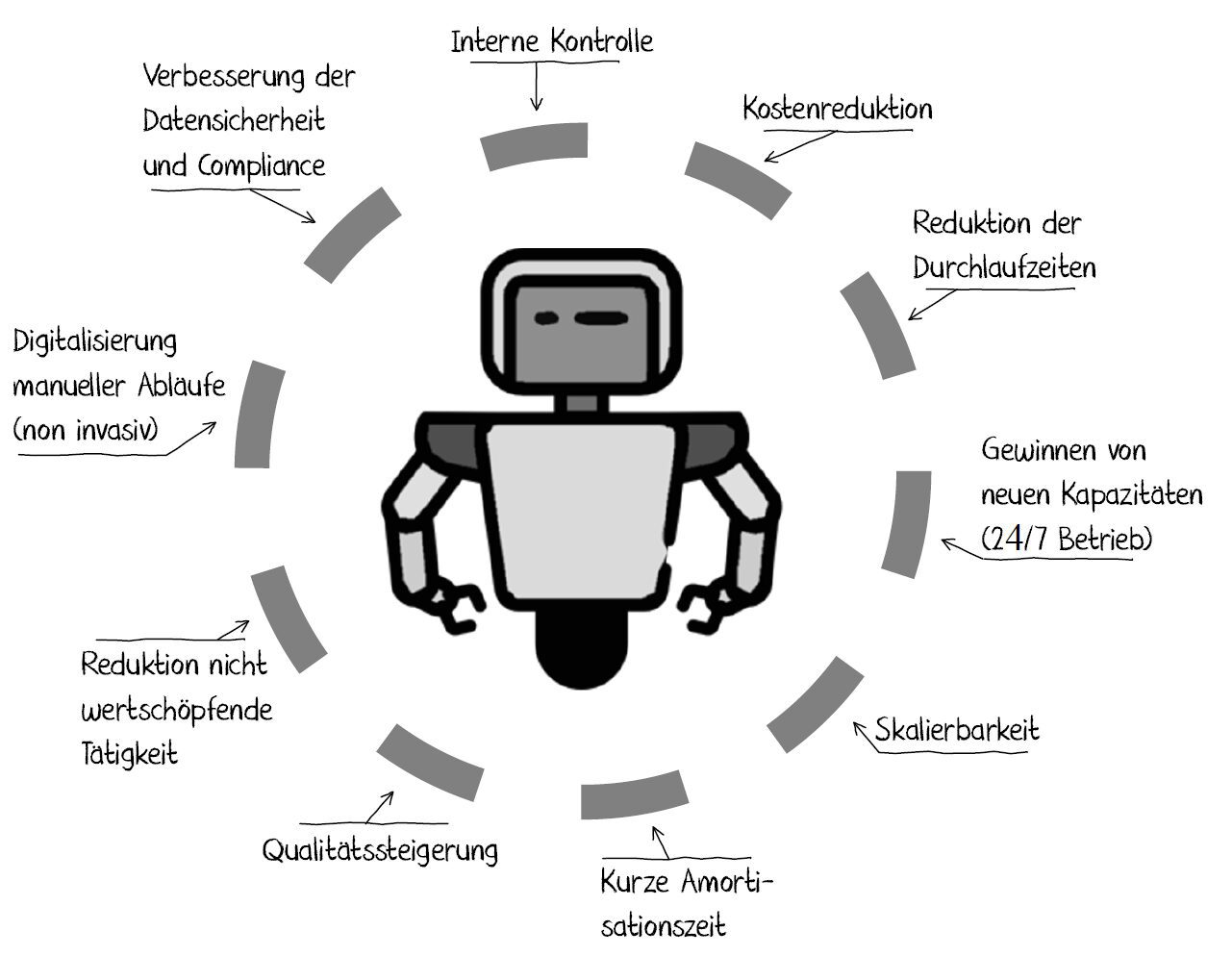

Die Einführung von Robotic Process Automation in den Unternehmensalltag ist sehr verführerisch. Unternehmen versprechen sich durch den Einsatz von RPA-Software zurecht schnelle ökonomische Vorteile. Zu den Vorteilen zählen unter anderem die in Abbildung 3 aufgeführten Vorzüge.

Abb. 3: Typische Vorteile von Robotic Process Automation; Quelle: Eigene Darstellung

Werden menschliche Arbeitskräfte überflüssig?

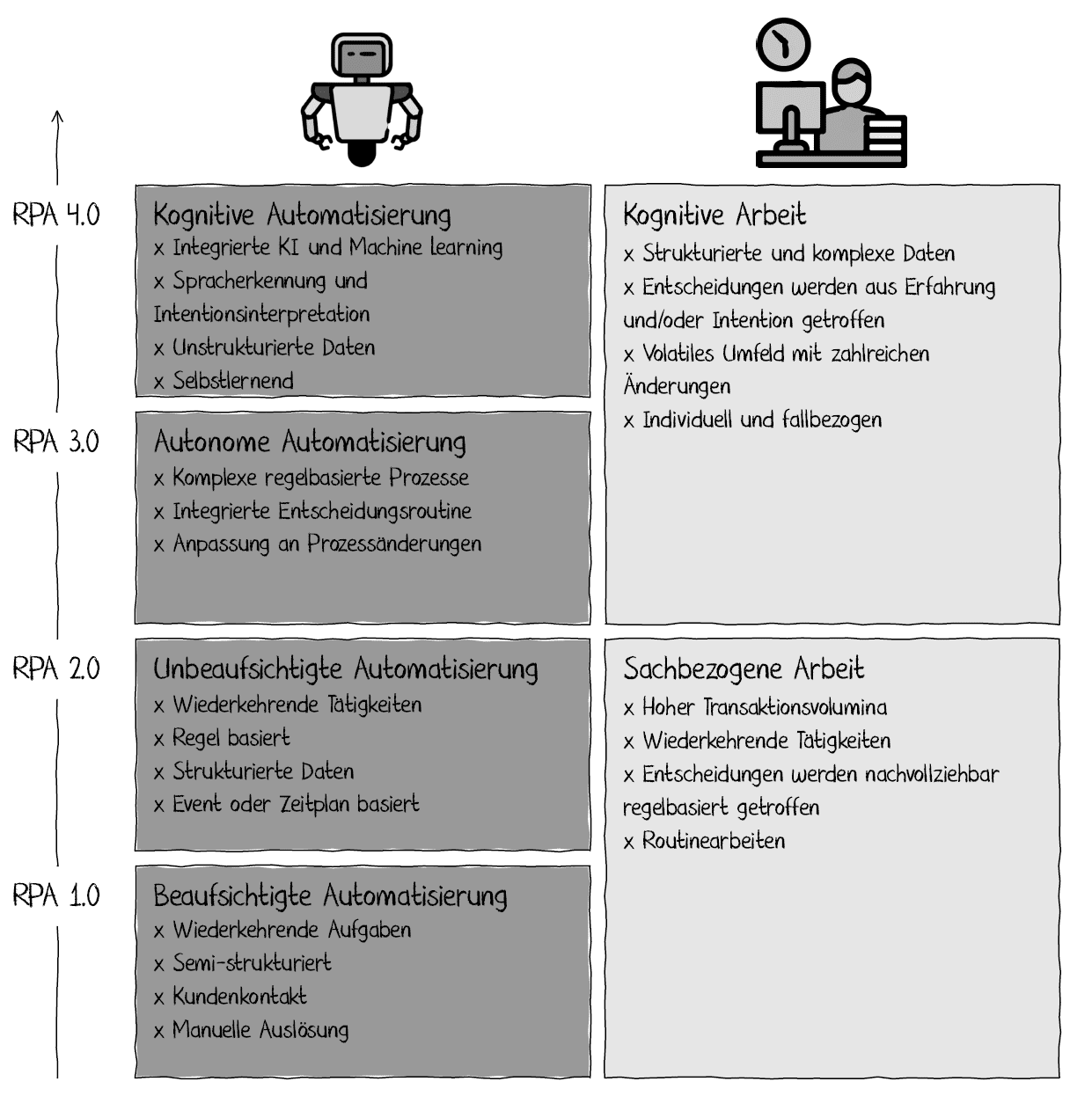

RPA ist ideal für Aufgaben, die keine menschliche Intervention (RPA 1.0) benötigen. Diese Aufgaben nennen wir »unbeaufsichtigt« oder »unattended« (Abbildung 4). Das sind typischerweise stark regelbasierte Prozessschritte mit hohem Wiederholungscharakter, die noch dazu sehr strukturiert und für Software-Augen (und unsere »Bots« sind ja nichts anderes als eine mehr oder weniger intelligente Softwarelösung) gut erkennbar und interpretierbar sind.

Abb. 4: Spektrum der RPA-Lösungen; Quelle: Eigene Darstellung

Eine Vielzahl von Aufgaben benötigt jedoch immer noch menschliche Unterstützung oder Interpretationsleistung. Diese Prozessschritte bezeichnen wir als beaufsichtigte Aufgaben (RPA 2.0) oder »attended tasks« (Abbildung 103). Beispiele dafür sind dem Kunden zugewandte Aktivitäten wie die IVR-Unterstützung[1] bei Customer-Service- Prozessen, unterstützende Chat-Bots auf Webseiten oder Handlungsvorschläge auf Basis von Handlungen oder Datenbeschaffungsvorgängen, die in der Vergangenheit getätigt wurden. Diese Aufgaben benötigen immer noch eine menschliche Führung. RPA-Bots füllen hierbei nur eine unterstützende Rolle aus, die dem ausführenden menschlichen Bearbeiter monotone und zeitraubende Routinevorgänge abnimmt.

RPA steht auch für den Einsatz künstlicher Intelligenz

Daneben existieren viele andere Tätigkeiten, die menschlicher Kopfarbeit bedürfen. Typischerweise sind dies komplexere, hochwertige Aufgaben, die für uns ohnehin intellektuell interessanter sind als reine Routinetätigkeiten. Diese Tätigkeiten fallen in die Kategorie rein manueller (»manual tasks«) Aufgaben, für die »noch« keine Automatisierung möglich ist. Sie sollten jetzt jedoch nicht beruhigt durchatmen und sich mit der Sichtweise entspannt zurücklehnen, dass menschliche Denkprozesse eben nicht durch »Maschinen« zu ersetzen sind. In der RPA-Community diktiert eine gänzlich konträre Denkweise das Handeln. Man experimentiert dort vielmehr mit ersten, zugegebenermaßen noch sehr eingeschränkten, KI-Lösungen (Künstliche Intelligenz), die den vollständigen Ausschluss menschlicher Handlungen (RPA 3.0 und RPA 4.0, siehe Abbildung 4) zum Ziel haben.

Der kluge Einsatz von RPA-Lösungen kann signifikante Kosteneinsparungen möglich machen

Untersuchungen[2] zeigen, dass der Einsatz von RPA an den richtigen Stellen im Prozess durchschnittliche Kostenersparnisse von 25 bis 65 % realisieren kann. Auch die teilweise rasanten Amortisationszeiträume[3] (oftmals hat sich eine RPA-Lösung bereits nach sechs bis neun Monaten amortisiert) zaubern so manchem Manager ein glückliches Lächeln ins Gesicht.

Natürlich sind diese Erfolgsgeschichten nur möglich in Prozessen, die ein hohes Transaktionsvolumen und einen gut strukturierten Prozessverlauf aufweisen. Mit »strukturiertem Prozessverlauf« sind Prozesse gemeint, die zwar alle Arten von Einschränkungen wie Medienbrüche oder inkompatible, nicht integrierte Anwendungen beheimaten können, aber immer wieder an denselben Stellen in Dokumenten, E-Mails oder Systemen Informationen verarbeiten. Ist hier keine Einheitlichkeit in der Informationsstruktur gegeben, ist das selbst für menschliche Augen eine Herausforderung, für »Roboteraugen« jedoch noch ein K.o.-Kriterium. Zwar experimentieren führende RPA-Anbieter mit den bereits erwähnten KI-Softwarelösungen, um aus inkohärenten Informationen Zusammenhänge abzuleiten und die Intention des Kunden festzustellen. Jedoch lassen sich diese »Piloten« aufgrund der recht hohen Fehlerquoten noch nicht sinnvoll betriebswirtschaftlich nutzen.

Die Anwendungsgebiete für RPA sind dabei so vielfältig wie die Prozesse selbst. Überall dort, wo strukturierte Prozesse stattfinden, kann RPA eingesetzt werden. Die Software- Roboter können Daten extrahieren, verändern und Berichte erstellen, Formulare ausfüllen, Daten kopieren, einfügen und verschieben, Informationen aus mehreren Systemen und aus strukturierten Dokumenten lesen und verarbeiten oder E-Mails öffnen und Anhänge verarbeiten, um nur einige Anwendungsbeispiele zu nennen.

Braucht Prozessoptimierung überhaupt noch menschliche Mitarbeiter?

Bei allem Reiz, den diese neue Technologie versprüht, so birgt sie doch auch die Gefahr, uns träge zu machen und die eigentlichen Kernaufgaben kontinuierlicher Prozessverbesserung vergessen zu lassen. Erinnern wir uns, dass es sich bei RPA um eine non-invasive Technologie der Prozessoptimierung handelt. Der Prozess und alle mit ihm verbundenen Informationsträger und Systeme bleiben beim Einsatz von Bots unverändert. In anderen Worten, eine nachhaltige Verbesserung (Standardisierung von Dokumenten, Behebung von Medienbrüchen, Eliminierung von Fehl- und Blindleistungen etc.) und damit eine echte Prozess-Weiterentwicklung findet nicht statt. Ein etwas salopp formulierter Vergleich wäre das Bild eines Patienten, der sich auf einer Krücke langsam vorwärtsbewegt und dem eine zweite Krücke an die Hand gegeben wird, sodass er schneller laufen kann. Eine echte »gesundheitliche« Verbesserung wird man damit jedoch nicht erreichen.

Damit wird es in Zukunft noch mehr darauf ankommen Prozesse durch menschliche Bearbeiter auf eine Automatisierung vorzubereiten, noch genauer zwischen echter Verbesserung und Automatisierung zu unterscheiden und zu entscheiden an welchen Stellen sich der Einsatz von Automatisierungswerkzeugen amortisieren kann.

RPA treibt die Prozessdigitalisierung voran

Auf der Habenseite bewirkt RPA eine zusätzliche Digitalisierung der Prozesse, da anstelle menschlicher Interaktion ein digitaler Bot waltet. Ein Bot vermerkt u. a. sehr genau, zu welchem Zeitpunkt er einen Vorgang beginnt, welcher Art die von ihm ausgeführte Tätigkeit ist, wohin er die Information übertragen hat, wie lange er für den gesamten Vorgang gebraucht hat und welche Fehler dabei aufgetreten sind. Diese Informationen sind wichtig, um Fehler zu finden, aber auch, um Betrug oder andere Versuche, die Arbeit eines Roboters zu untergraben, zu erkennen. All diese Informationen werden in entsprechenden Bot-Logfiles dokumentiert und stehen für weitere elektronische Auswertungen und Analysen zur Verfügung. Darüber hinaus finden diese Daten Anwendung in der Modellierung und Vorhersage zukünftigen Prozessverhaltens (beispielsweise durch Process Mining). Sie schließen Prozesslücken, meist an den Stellen, an denen menschliche Bearbeiter zuvor deutlich weniger Prozessdaten hinterlassen haben.

[1] Interactive Voice Response

[2] Weissenberg Group, www.weissenberg-solutions.de/was-ist-robotic-process-automation (Zugriff: 18.08.2019).

[3] Everest Group, Seizing the Robotic Process Automation (RPA) Market Opportunity, 2015.

Warum Organisationen ein neues Effizienzdenken brauchen

In einer Zeit, in der Informationen oft in Millisekunden den Erdball mehrfach umrunden können, braucht es schnelle und agile Formen der Zusammenarbeit. Undenkbar eigentlich, dass die meisten Organisationen immer noch in hierarchische Strukturen eingebettet arbeiten, und oftmals nach wie vor langwierige Entscheidungswege pflegen. Auf diese Wiese Zusammenarbeit zu gestalten stellt einen fundamentalen Wettbewerbsnachteil in einer Welt dar, die diejenigen begünstigt die schnell und unkompliziert die Bedürfnisse ihrer Kunden adressieren können. Mehr als je zuvor sind Kunden in der Lage unterschiedliche Produkte miteinander zu vergleichen und zu bewerten.

Kaufentscheidungen werden durch die Geschwindigkeit definiert, mit der die Kundenwünsche durch das Unternehmen transportiert und bearbeitet werden

Die Geschwindigkeit, mit der die Wünsche des Kunden die Unternehmensprozesse durchlaufen, Experten sprechen dabei von der „Flusseffizienz[1]“, haben immer größeren Anteil an der Kaufentscheidung und sind Voraussetzung für eine Wiederkehr des Kunden. Laut einer Studie des Technologiedienstleisters Manhattan Associates ist für 54% der Deutschen die Liefergeschwindigkeit, also die Durchlaufzeit von der Bestellung bis zur Auslieferung, ein wesentlicher Faktor bei ihrer Kaufentscheidung. Dieser besonders unter Millennials ausgeprägte Trend wird durch das Kaufverhalten der Generation Z weiter befeuert.

Ressourceneffizienz vs. Flusseffizienz – Organisationen steht ein Paradigmenwechsel bevor

Unternehmen mit stramm hierarchisch-orientierter Aufbauorganisation „pflegen“ klare Wettbewerbsnachteile. Zu den langen Entscheidungswegen kommen oft langwierige Abstimmungen an Bereichsgrenzen, den Schnittstellen klassischer Aufbauorganisationen, hinzu. Weitaus schwerer wiegt aber das klassische Effizienz(miss-)verständnis.

In traditionellen Organisationen leitet sich Effizienz aus einer möglichst umfassenden Auslastung der eingesetzten Ressourcen ab. Mitarbeiter und Maschinen die nicht „vollausgelastet“ sind, verursachen der Organisation „Kosten“ (sogenannte Leerlaufkosten) und müssen nach allgemeinem betriebswirtschaftlichem Verständnis rationalisiert, also eingespart werden. Wir sprechen hierbei von Ressourceneffizienz.

Eine gänzlich andere Sichtweise bietet da moderne Prozessorientierung an. Von Interesse ist hier nicht die Auslastung einzelner Ressourcen (Maschinen oder Personen), sondern vielmehr die Tatsache, dass Leistungen und Produkte (der Einfachheit halber bezeichnen wir beides nachfolgend einfach als Working Item) möglichst im (Prozess-)Fluss bleiben. Wartezeiten oder die Zwischenlagerung von Working Items sowie jede andere Form der Prozessunterbrechung reduzieren die Geschwindigkeit mit der ein Working Item (und damit ganz nebenbei die Wünsche eines Kunden) im Prozess verarbeitet wird. Das Ziel ist, das Working Item stetig in Bewegung zu halten, im Fluss zu bleiben. Wir sprechen hierbei passenderweise von Flusseffizienz. Abgeleitet wird die Flusseffizienz aus dem Verhältnis reiner Bearbeitungszeit (also tatsächlicher Wertschöpfung) zur gesamten Durchlaufzeit (bspw. Bestellung bis Auslieferung).

Mit dem nachfolgenden Beispiel lässt sich der Unterschied zwischen Ressourcen- und Flusseffizienz sehr plakativ illustrieren:

Der Weltrekord der 4x100m Staffel der Frauen liegt bei etwas über 40s, d.h. jede Läuferin benötigt für ihre 100 Meter ca. 10s. In einer 4x100m-Staffel ist damit jede Läuferin nur zu 25% ausgelastet. Schließlich benötigt jede Läuferin nur ca. 10 von insgesamt 40 Sekunden. Das Staffelholz ist im Idealfall, d.h. wenn niemand es fallen lässt, ständig in Bewegung. Somit summiert sich die Bearbeitungszeit aus vier einzelnen Läufen über je 10 Sekunden zu 40 Sekunden Gesamtlaufzeit. In einem idealen Staffellauf, in dem das Staffelholz nicht herunterfällt, entspricht die Durchlaufzeit exakt der Bearbeitungszeit. Die Flusseffizienz liegt bei 100% (40s Bearbeitungszeit zu 40s Durchlaufzeit) bei einer Ressourceneffizienz der einzelnen Läuferinnen von „bescheidenen“ 25%.

Anders formuliert wird das Working Item (Staffelholz) ohne Verzögerung auf dem schnellsten Weg durch die Produktion geschleust und das bei einer Ressourcenauslastung von nur 25%! Niemand käme in diesem Fall auch nur ansatzweise auf den absurden Gedanken alle Mitglieder der Damenstaffel die volle Distanz, dann wäre nämlich die Ressourceneffizienz bei 100%, laufen zu lassen oder gar in den lauffreien Zeiten auf der Tribüne Getränke an die Zuschauer auszuschenken. Die Läuferinnen erhalten vielmehr die Zeit sich voll auf den optimalen Transport des Staffelholzes (Working Item) zu konzentrieren und eine höchstmögliche Flusseffizienz zu gewährleisten.

Flusseffizienz steht für eine neue Führungskultur

Ressourcen- und Flusseffizienz stehen für grundlegend gegensätzliche Sichtweisen, die für eine Organisation nicht ohne Konflikt auflösbar sind. Hierarchisch ausgerichtete Organisationen werden an einer betriebswirtschaftlich institutionalisierten Form der Ressourcenauslastung festhalten. Es werden Kontrollsysteme aufgebaut deren einzige Aufgabe im Aufspüren von „Ineffizienzen“, also nicht ausgelasteten Ressourcen, besteht. Organisationen produzieren auf diese Weise physische Engpässe, da sie bewusst und unbewusst ihr Handeln danach ausrichten. Beispielsweise werden teure Maschinen bevorzugt nur dann betrieben, wenn sie voll ausgelastet werden können. So wird mit dem Betrieb der Maschine gewartet bis die maximal mögliche Anzahl von Working Items erreicht ist. An anderen Stellen im Prozess werden sich Working Items stapeln, transportiert und zwischengelagert werden, weil nachfolgende Arbeitsschritte nicht immer mit der gleichen Geschwindigkeit oder Ressourcenkapazität ausgeführt werden können. Das Streben nach Ressourceneffizienz erzeugt im Prozess steigende Umlaufbeständige und Engpässe, die zwangsläufig zu immer wieder neuen Optimierungsprojekten führen müssen.

Gelebte Flusseffizienz zwingt jedoch eine Organisation zu zentralen Zugeständnissen und damit letztlich Veränderungen (Evolution). Wie wir am Beispiel der 4x100m Staffel erkennen konnten ist eine notwendige Voraussetzung, den Läuferinnen (Mitarbeitern) Freiräume zuzugestehen den Prozessfluss bestmöglich zu unterstützen. Ob das nun Überschuss-Ressourcen zur Vermeidung von Engpässen sind oder einfach Zeit, um Prozessprobleme zu analysieren und neue Ideen zu entwickeln. Müßige Zeit ist ein entscheidender Faktor den Prozessfluss am Laufen zu halten und ständig zu optimieren. Dazu gehört es aber auch Entscheidungen dort zu treffen, wo sie anfallen und das fachliche Know-How für die Lösungsfindung vorhanden ist: unter den Mitarbeitern, die den Prozess betreiben und in ihm (und an ihm) arbeiten.

Diese Rückdelegation von Entscheidungs(voll-)macht kann nur gelingen in dem die Organisation Eigenverantwortung und Selbstorganisation stärkt und ihr Führungsverhalten verändert. Nicht mehr Kontrolle ist das vorherrschende Paradigma, sondern die Fähigkeit der Führungskräfte Probleme und Hindernisse, denen die Mitarbeiter begegnen aus dem Weg zu räumen. Die Führungskraft entwickelt sich zum „Enabler“ und Wegbereiter, zum „Servant Leader“.

[1] Verhältnis der reinen Bearbeitungszeit zur Durchlaufzeit (Ende-zu-Ende)

Rule Britannia – Als Prozesse die Welt beherrschten

Das britische Empire war das größte Kolonialreich der Weltgeschichte. Zur Zeit seiner größten Ausdehnung, das war im Jahr 1922, erstreckte es sich über eine Fläche von ca. 33,67 Millionen km², was einem Viertel der Landfläche der Erde entspricht. Mit etwa 458 Millionen Einwohnern umfasste es ebenfalls ein Viertel der damaligen Weltbevölkerung.[1] Wie konnten die damals rund 44,3 Millionen Einwohner des Vereinigten Königreichs[2] über mehr als zehnmal so viele Menschen herrschen, die auf dem ganzen Erdball verteilt waren, Hunderte Sprachen und Dialekte sprachen und den unterschiedlichsten Kulturstufen angehörten? Historiker sind sich weitgehend einig, dass dies nicht etwa an einer übermenschlichen Kampfkraft der britischen Truppen lag. Es lag vielmehr am Organisationsgrad des britischen Weltreichs, der zur damaligen Zeit einzigartig war. Im Mutterland der Industrialisierung wusste man, dass in der anbrechenden Moderne nichts mächtiger sein würde als ein gut durchdachtes, funktionierendes System, dessen Regeln sich Menschen mit größter Disziplin unterwerfen. In Indien, Afrika oder der Südsee dachte so noch niemand, weshalb die Menschen dort kaum eine Chance hatten, ihre Unabhängigkeit gegen die britische Eroberungs-, Kultivierungs- und Verwaltungsmaschinerie zu verteidigen.

Prozessorientierung schafft viele Vorteile und beschert Unternehmen Dominanz: Erleben wir eine neue Form des Kolonialismus?

Wir leben heute in einer durchaus vergleichbaren Situation. Unternehmen, die ihre Prozesse beherrschen, haben den Schlüssel in der Hand, sich beliebig zu verändern und anzupassen und ihr Business im globalen Maßstab nahezu unbegrenzt nach oben zu skalieren. Amazon und andere Schwergewichte der amerikanischen Westküste machen dies vor, indem sie immer weiterwachsen und ein Geschäftsfeld nach dem anderen erschließen. Die Corona-Pandemie hat diesen Veränderungsprozess sogar noch beschleunigt, entwickelten bis dahin viele onlineshopping-fremde Zielgruppen zwangsweise ein neues digitales Einkaufsverhalten.

Zahlreiche Unternehmen auf der Welt, die ihre Prozesse nicht im selben Maß beherrschen, scheinen gegenüber diesen wirtschaftlichen Riesen (die interessanterweise in der öffentlichen Diskussion zuweilen ausdrücklich mit Kolonialherren verglichen werden) keine Chance zu haben, weil ihnen der entscheidende Schlüssel zur Transformation noch weitgehend fremd ist. So treibt etwa Amazon praktisch immer noch die gesamte Logistikbranche vor sich her, weil das Unternehmen so prozessorientiert – und damit effizient, effektiv, kundenorientiert, skalierbar und flexibel – denkt und handelt.

Was können wir heute aus der Geschichte lernen?

Knapp hundert Jahre später, nachdem britische Findigkeit und kommerzieller Pragmatismus aus einer kleinen europäischen Inselgruppe das bis zum heutigen Tage größte koloniale Weltreich geschaffen hatten, scheint der wahre Schlüssel britischer Dominanz für viele Unternehmen nach wie vor im Dunkel der Geschichte verborgen zu liegen. War die Royal Navy der Garant für die Erschaffung des Empire, so waren es die unzähligen großen und kleinen Verwaltungsprozesse - ein klares Bekenntnis zu Rollen, Regeln, Verantwortlichkeiten und Abläufen, die seine Existenz sicherten und es aufrecht erhielten.

Diese an sich einfache Wahrheit haben zahlreiche Unternehmen noch immer nicht für sich entdeckt.

Es ist wahr, Unternehmen sind sich ihrer Prozesse durchaus bewusst und pflegen diese auch mehr oder weniger. Näher betrachtet verliert sich jedoch die Steuerung dieser Prozesse meist im Dickicht einer bereichsorientierten Aufbauorganisation. Hier gelten Bereichsziele mehr als Prozessergebnisse. Dementsprechend bescheiden fällt die Prozessorientierung aus.

Organisationen, denen es gelingt, Bereichsdenken abzuschaffen und an deren Stelle gemeinsame Prozessziele zu stellen, werden immer öfter das volle Potential ihrer Wertschöpfungskette abrufen und rascher und innovativer auf zukünftige Veränderungen reagieren.

[1] Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Britisches_Weltreich (Zugriff: 18.06.2017).

[2] http://www.populstat.info/Europe/unkingdc.htm (Zugriff: 18.06.2017).